第三代诗人专访:西昌的月亮

《访谈家》主编张后访谈诗人吉木狼格

当吉木狼格决定用汉语写诗的时候,那些玄奥、夸张、矫饰的语言,就已经被他舍弃了。

他力图追求一种无拘无束、纯粹的自由,一种无限接近自然的率真。在自我迷失、自我审判、自我澄清之间,用诗歌的语言,寻拾、缀合着生命本真的碎片。

写诗到100岁,他还是那个敢于赤裸面对真实的少年。

吉木狼格在凉山谷克德朗诵(2025年张后\摄)

张后:狼哥好,您15岁便离开甘洛,以后分别在西昌生活了二十年、在成都生活了二十年,是什么吸引了您?您最大的感受是什么?

吉木狼格:2025年我62岁,算了一下,我在甘洛、西昌、成都各生活了20年,之所以要算,是因为这期间有交叉——我在甘洛生长,15岁离开,之后三次回甘洛长住,合计约5年;我在西昌工作、写诗、结婚、生孩子;2005年定居成都;之前还在南京生活了2年,共计62年。可以说甘洛是我的第一故乡,西昌是我的第二故乡。我到成都来居住,原因跟成都写作的朋友比甘洛、西昌多有关。也许我这一生在成都居住的时间最长,我很想把自己当成成都人,但始终甩不脱客居的感觉。

张后:伊沙称您为“真正的口语诗人,已经做到了心口合一、口手合一、人诗合一”,您可否指点或者评说一下当前中国诗歌的发展方向以及存有怎样的问题?

吉木狼格:我用我写的《诗随想》中的一段回答你吧——

口语针对书面语而来。

口语诗反对用书面语写诗。

书面语是近百年来由翻译外国作品形成的翻译体写作语言。

用书面语写诗,等于用汉语写外语诗。

它不是纯粹的汉语,而是外语化的汉语。

口语让写作回到汉语本身。

口语是当下语,书面语是过去语。

只有活生生的口语才具备创作的前提。过去语谈何创作。

……

书面语和口语都在限制诗的用语,都只认同自己的用语,这再正常不过。

诗无法被限制,不可能只有书面语和口语两种。

我真不想限制自己的用语,但我逃不脱被自己限制。

一代人有一代人的语言。

一代人写一代人的诗。

我们欣赏唐诗宋词,但我们不可能再去写唐诗宋词。

诗最不该受限制,但诗人又最固执,只认同自己的认知。

我写自己想写的诗。

我不想(也没有权力)要求别人写什么样的诗。

这是我对同时代诗人的态度。

至于100年后的诗,那是100年后的诗人的事。

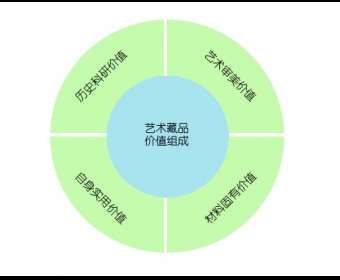

韩东、何小竹、吉木狼格在大理(2023年)

张后:我总认为少数民族身上蕴藏一种神秘的色彩,令人着迷。据考古发现,古彝族可能曾称霸世界,拥有高度文明。古彝文是世界上最古老的文字之一,被称为考古界的万能钥匙,古彝文与三星堆文明和玛雅文明有着密切联系,因此在文字符号上的运用是不是更超越单一的汉语诗人?

吉木狼格:超越谈不上。每个语言有每个语言的表现及呈现方式,诗是语言艺术,从根本上说,诗无法翻译,把一种语言的一首诗翻译成另一种语言的一首诗,从下笔开始,已经变成另一种语言的一首诗。但翻译又很重要,让我们去接近、了解他种语言的诗。我了解彝语和汉语,在不同的场合可以互换和借鉴,但我写汉语诗的时候,只在汉语里。

张后:彝族人是怎样表达爱情的?传统和当下的习俗有什么不同?

吉木狼格:用一首诗来回答——

风雨无阻

在我的家乡

婚姻是一回事

爱情是另一回事

家族联姻

必然形成

女的从小有丈夫

男的从小有妻子

先订婚

长大后结婚

没有谁想过反抗

生存需要

通过家族联姻

增强家族实力

但这不影响

结婚前的青年

追求男欢女爱

恋人相约

即使是山羊

过不去的险路

也要前往

风雨无阻

直到夫妻完婚

才告别年轻人的

爱情时代

为家族承担起

生儿育女

成家立业的责任

吉木狼格(左二)和他的发小在野炊(1980年代)

张后:在彝语中,“诗”是什么?怎么解释的?

吉木狼格:彝语称诗为“尔比尔吉”,一种韵律很强的语言,有叙事、有抒情、有长篇史诗,在形式上注重声音,在内容上揭示哲理。

张后:“非非”在西昌的情况是怎样的?

吉木狼格:因为写诗,我在西昌认识了另一些诗人,如周伦佑、蓝马等。他们的年龄比我大,写作也走在前面,我从他们身上学到很多东西。他们写出的诗极大的刺激了我,让我不得不暗自掂量,看看自己是否具有写作的才能?结论是肯定的。年少轻狂啊,写一点诗便以为自己掌握了诗歌的真谛——诗嘛,我是一写就成,而且写得与众不同。所谓不同,是指我接触的诗人,如周伦佑、蓝马等。

一个阳光明媚的上午,我和蓝马去拜访周伦佑,他满脸倦容,面色苍白,但见到我们仍然露出兴奋。他说刚完成一首诗,熬了个通宵,写到让自己呕吐。说实话,我难以理解,对我来说写诗是件上瘾的事,如同抽烟、喝酒,戒不掉。夜深人静的时候,台灯的光线恰到好处,把我同正在写的诗笼罩起来,我很享受由此带来的淡淡的快感。不过我还是被佑兄的呕心沥血震撼,他认真,因而绷得紧,每一首诗都能代表他当时的最高水平。

与女儿合影于1990年代

周、蓝不仅写诗,也写理论文章,1985年,我问蓝马:“听说你搞了个厉害的东西?说来听听。”于是蓝马扼要地谈了他的“前文化”理论。他强调“前文化”不是史前文化,而是构成文化的前因……我感觉蓝马思想深邃,头脑清晰,“前文化”越过众多的理论山峰,另辟蹊径,开创一片广阔的天地。

1986年春天,我到海棠镇去写诗,主要去玩,那里有高原的景致和好朋友。周、蓝二人叫我的女友给我写信,说有一件重要的事,让我赶回来。信中附有周伦佑写的一张纸条——几行颇具煽动性的语言。我回来后,他俩对我说要搞一个诗歌流派,叫“非非主义”,再办一个刊物,叫《非非》。我肯定他们是经过多次讨论后决定的,按周伦佑的话:时代成熟了。那时,周伦佑同各地的诗友都有通讯联系,他说“非非主义”不应受地域限制,我们要约成都的杨黎、尚仲敏一起干。《非非》上作者的覆盖面要广,如重庆的何小竹、李亚伟,杭州的梁晓明、余刚等。这是一个周密的计划,实施也要周密,《非非》没有合法的刊号,蓝马建议出刊前一定要小心,知道的人越少越好。一切齐备,周、蓝带上稿件和筹集的经费神秘地离开了西昌。不久,诗歌史上的一个重要流派——“非非主义”就在中国大地上亮相了。虽然我在西昌,但对“非非”的创建无功可言,我只是《非非》写作群中的一员。

吉木狼格部分出版的诗集一览

张后:写诗的尽头还是要写小说,多年前在《芙蓉》上我读过您的小说《雨的故事》,语言干净清澈明亮,后来读到“狗的故事”系列短篇,您打算写二十篇左右,我现在迫不及待地想知道进行得怎么样了?您创作的体会有哪些?

吉木狼格:我不是到了写诗的尽头才写小说的,张后兄。早在上世纪我就有写小说的念头,但那时主要写诗,到新千年,我正儿八经地开始写小说。当然还要写诗,诗和小说齐头并进,想写哪样写哪样。“狗的故事”短篇系列小说是为一家杂志连载而写的,写了几篇后,那家杂志停刊,我的写作也跟着停了下来。这个系列小说写与我有关的狗的故事,也是写我从童年到青年的故事,自我感觉挺好看的,里面颇多有趣的精彩的细节。计划写二十篇左右,已写了十几篇,还差几篇,应该很快完成。

张后:您在南京的时候都和谁玩?

吉木狼格:韩东、顾前、毛焰、朱庆和、楚尘、赵志明、李黎、李樯、覃闲梦、马铃薯兄弟、彭飞、张浩民、狗子、刘立杆、鲁羊、吴宇新等写作的朋友。

吉木狼格、尚仲敏、杨黎(2023年)

张后:一头牛诗会上,您请来了毕摩,令我感到很是震撼,与东北的萨满有很大的不同,毕摩在彝族社会中地位很高且神圣,您可否谈谈毕摩与彝族人的信仰?

吉木狼格:别的地方我不了解,比如云南、贵州那边。凉山彝人信仰毕摩,或者说信仰由毕摩代表的毕摩文化,它有若干经文和完整的理论体系,惟独没有固定的教堂和寺庙,毕摩走到哪里,教堂和寺庙就在哪里。用神枝、神草临时构建的象征物及星图,宗教仪式感十分强烈。毕摩,世袭传承,父传子或叔伯传侄子,从认识彝字、背诵经文、理解经文到跟随见习再到独立担当毕摩之职。凉山与外地最大的不同在于,凉山彝人同时生活在两个世界里,既人间和魂间,一个看得见、摸得着,一个看不见、摸不着,但他们从不怀疑二者的同时存在。每个家庭都有供奉先人的地方,逢年过节都要敬祖,仿佛他们并未离开,只是在看不见的魂间同人间隔世相处。毕摩通过人间管魂间的事,就是说毕摩既管活着的人,也管死去的人,一句话,毕摩在人、魂两间起着桥梁的作用。活着的人生病、受灾、感到不详,会请毕摩做法事,驱魔降怪,祈福安康。老人去世,更要请毕摩,诵度亡魂回归祖地。总之,毕摩是凉山彝人能够坦然生存的精神保障。

张后:古今中外您最喜欢哪个诗人?

吉木狼格:一个不够,古今中外都有我最喜欢的诗人。

在水一方 评论 第三代诗人专访:西昌的月:受益了

在水一方 评论 第三代诗人专访:西昌的月:受益了

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号