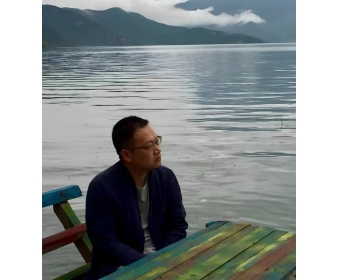

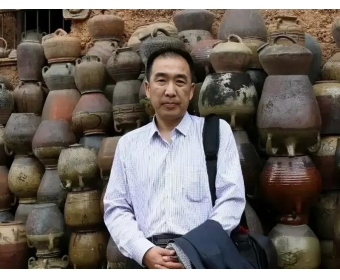

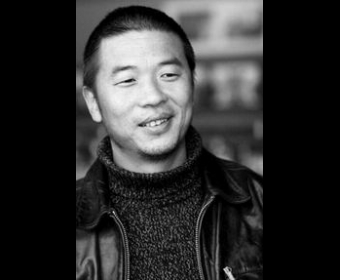

余笑忠,1965年1月生于湖北省蕲春农家。1982年考入北京广播学院文艺编辑系。1986年大学毕业后供职于湖北电台。现居武汉。曾获《星星诗刊》《诗歌月刊》联合评选的“2003 中国年度诗歌奖”、第三届“扬子江诗学奖·诗歌奖”、第十二届“十月文学奖·诗歌奖”、第五届“西部文学奖·诗歌奖”。著有诗集《余笑忠诗选》(长江文艺出版社2006年版)、《接梦话》(宁波出版社,2018年10月第1版),《我曾何其有幸》(长江诗歌出版中心,2025年4月)。

风骨与凝神:当代汉语个体诗学的锻造

——余笑忠论

江雪

疼痛是传记性的,喊声是非个人的。

——[苏]布罗茨基

积年仍远别,多难不安居。

——杜甫

余笑忠是对我早期的诗歌写作产生过积极影响的诗人之一,精神上、地理上最为亲近的诗人之一。余笑忠的诗歌,既有汉语自身的内韵美与音乐感,又有汉诗的即兴传统;既有一种语言、意象的深度,又能让读者深入浅出地领悟诗思,并跟随诗人的抒情意识产生观照社会现实的伦理态度,而这些诗学伦理、诗歌精神与幽暗意识,居然奇妙而完美地集于余笑忠一身;而这样的诗人形象,正是源于一代诗人对毁灭式的“乡村经验”的深刻领悟与同时代人的精神幻灭,以及时代记忆的叙事缩影。

一、文脉与地理:异乡人与河流的命运

仿佛我这个低能的诗人

总在述说着:如果……如果

那么再说一次吧:如果,我能够乘一条小船

回到我的家乡多好

哪怕我不慎掉落水中,被河水

呛得泪流满面

我也会高声对你说:异乡人

你若到蕲春,请坐上这样的船

你若到我的家乡,请逆流而上

——摘自《为蕲河作》(2012)

余笑忠1965年1月11日出生于湖北蕲春刘河镇白茆村。白茆村坐落在蕲河之畔,村口有一棵三人才能合抱的大樟树。蕲春是黄冈地区下辖的一个县,中国著名的“教授县”,也被誉为“中药之都”。黄冈是古代和近代大师辈出的地方,蕲春同样传承了黄冈的繁茂文脉,蕲州镇的一条博士街,就出了七十余位教授。2018年春节,我和诗人耀旭、余孽、张冠等故乡诗人邀集去白茆村拜望诗人的老母亲时,见到了那棵大樟树,感慨不已,因为余笑忠的诗歌杰作《废物论》抒写的就是一棵枯死的大樟树。谈及诗人的出生地,我不能不提及蕲河,甚至还要多书写几笔,因为“蕲河”是诗人的母亲河,也是余笑忠诗歌中的一个十分重要的诗学地理概念,《为蕲河作》即是他抒写蕲河的重要作品。诗歌与河流有着相似之处,绵延几千年,源源不断,每一条河流总会不断诞生和滋养她的儿女,其中就有歌颂和怀恋她的诗人。

蕲河,又名蕲水。黄冈境内有五水,古称“西阳五水”,蕲河即属黄冈境内五水之一。蕲河发源于蕲北的泗流山(处于大别山深处)之南,自东北向西南流贯全县,最后注入长江。据考证,泗流山主峰高814米,顶端有一棵山楂树,民间传说这棵树“根扒两省(鄂皖),叶落三县(蕲春、英山、太湖)”,说明泗流山之水分三个县的方向流出,而蕲河之水正是泗流山上汩汩流出,流向蕲春和浠水,自东北向西南流贯两县。蕲河长117.8公里,接纳大小支流550条,其中10公里以上的支流13条,5―10公里49条,5公里以下488条。较大支流西岸有狮子河、株林河、许家河、沙河;东岸有檀林河、孙冲河、白水河、桐梓河、莲花河。全县除彭思河、关沙河、邓信河等少数几条河的水不流入蕲河外,其他均属蕲河水系。蕲河流域面积1983平方公里,其中属浠水县境171平方公里,属蕲春县境1812平方公里。据明朝嘉靖年间的《蕲州志》载:泗流山“在州北二百四十里,与英山接界。其水南注蕲春,西注英山,北注寿州霍山县),东注安徽太湖县”。后人考证有误,此水北流入英山县,而安徽寿州霍山离蕲甚远,故清光绪《蕲州志》修订时,已作纠正[1]。清代光绪年间修订的《蕲州志》对蕲河干支流区位记载更为详细:

蕲河发源于泗流山之南,过查家山为龙井河,田家桥、牛头冲诸水会之。由青草坪至洪河尖,何家铺、白羊沟之水入焉。又西,大桴冲诸水会之。又十里,河南坂之水会之。又东至将军山、相山、细竹河、檀林河之水会之为两河口。又东三十里,宿松界龙目冲凉亭河入焉。过张家塝,西自葛场山来之六溪冲水注之。又五里为小杨树,马鞍山水合清河冲水会瓢河水入焉。至芭茅街下,东来张德彬冲、王裕冲、姜家冲水迳白水畈河会焉。又四里,西来之裴蔡二冲水迳水车河注之。又数里至望天畈,东来七里冲小水注之。至孙家林,紫云山、龙须冲、桐梓河诸水入焉。又十里迳鸭公嘴,西来石彭冲水,由白茅河注之。又十里,东南来诸水至莲花庵入焉。至刘公河,西北之为仙人台、康宗堡、汪家坝、狮子口、泽霖河诸水会焉。又数里,自骆驼山东来金丝港水注之。十里至瓫门,为洗马潭。至关西河,西来蕲阳坪、榔木冲至株林河、胡家河诸水注之。迳黄城河,西来李达冲、乌石河、石梁堰、石壁岩渚水入焉。又五六里,西有支河名王家港,分大河支派与高家新铺下流大河水会。至白云山前,突起一州,左为蕲河(即旧治所在),右为西河,驿递在焉。蕲河东五里,迳漕河,黎企冲、谢家河两小水注之。由漕河分为二:一绕渴口(今辖口)市西,苏家河水入焉,历二十里出葫芦口;一绕渴口市东,由沔阳街至陈氏半亩园分为二,不里许复合,又东二十里至三窦桥河下流东会于赤东湖。其西河之水,南八里迳易家河,又西来横车之水注之;又五里迳路口畈,南城河之水会焉;又里许至白池湖;又十余里历杨公潭与渴口市西水会,至土门河下流与西牌埠河之水同入赤东湖,至相见湾遂合流,由挂口入江。

蕲河

就是这么一条长117.8公里的蕲河,诞生并滋养无数黄冈文人墨客。发源于大别山脉的黄冈六水:蕲水、浠水、巴水、举水、倒水和华阳河,六河两岸诞生了一批影响中国文化史、思想史的学儒、专家、志士与诗人:陈儒、庞安时、李时珍、陈沆、顾景星、汤化龙、郭筠、黄侃、熊十力、闻一多、殷海光、徐复观、汤芗铭、詹大悲、胡风、汤佩松、杨继绳等,而其中的闻一多、废名、胡风,可谓杰出的黄冈籍诗人,同代诗人中的“黄冈三杰”。而当下的黄冈诗群,依然星光璀璨,就我个人所知晓的黄冈籍诗人,除了余笑忠,还有谢克强、熊召政、欧阳昱、耀旭、阎志、黄梵、橡子、卢卫平、向武华、余文浩、吕约、郭金牛、吴幼明、马拉、余孽、袁小平、熊曼、张尹,以及王浩洪、熊明修、温东华、瘦叟、胡昕、李磊、吴磊、张冠、古河、非渔、曾曙光……等等一大批诗人活跃在诗坛内外(包括笔者)。在论述余笑忠诗歌之前,我觉得很有必要先叙述一下蕲河诗学地理的概貌。在我看来,我所要叙述的几位杰出诗人与余笑忠诗歌写作之间,存在着一种诗学传承与递进的关系,包括地方山水文脉的流转,至少我认为诗歌前贤的诗歌精神与诗学遗产,构成了诗人余笑忠诗学理想中的隐秘源头,或者说,余笑忠的诗歌存在着一个深刻的诗学地理背景而不为人知,我觉得此文有足够的义理向余笑忠的读者交代这个与他有着深刻关联的汉语新诗地方性诗学地理背景,因而此文无法绕过这几位杰出乡党诗人的个体叙事节点与暗流涌动的历史风云记忆,他们就是:闻一多、废名和胡风。

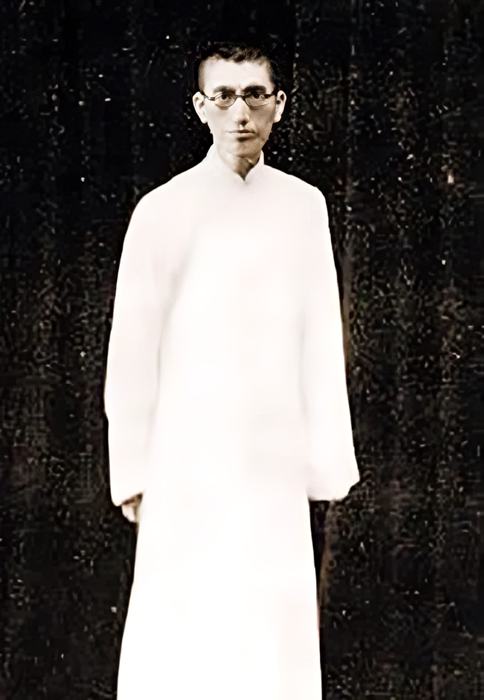

闻一多(1899—1946),现代著名诗人、学者。闻一多原名闻家骅,清光绪二十五年十月二十二日(1899年11月24日)出生于蕲水(今为浠水)巴河镇的一个书香门第。1920年8月,22岁的闻一多发表人生中的第一首诗《西岸》。1921年11月,与梁实秋等人发起成立清华文学社。1922年3月,写成《律诗的研究》,开始系统地研究新诗格律化理论,同时最早提出新诗格律的“三美”(音乐美、绘画美与建筑美)。1922年7月,他赴美国留学,先后在芝加哥美术学院、珂泉科罗拉多大学和纽约艺术学院进行学习,在专攻美术且成绩突出时,他更表现出对文学的极大兴趣,特别是对诗歌的酷爱。年底出版与梁实秋合著的《冬夜草儿评论》,代表了闻一多早期对新诗的看法。1923年9月出版第一部诗集《红烛》。1928年出版第二部诗集《死水》。武汉大学任教期间,闻一多开始致力于中国古代文学研究。他从唐诗开始,继而上溯,由汉魏六朝诗到《楚辞》、《诗经》,由《庄子》而《周易》,由古代神话而史前文学,同时对古文字学、音韵学、民俗学也下了惊人的功夫,涉猎之广,研究之深,成果之丰,郭沫若赞叹闻一多“前无古人,后无来者”。1930年秋,闻一多受聘于国立青岛大学,任文学院院长兼国文系主任。1932年,南京国民党政府和山东地方势力的争权夺利斗争延伸到青岛大学内部,派系纷争,风潮迭起,闻一多受到不少攻击与诽谤,被迫辞职。1932年,闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授,从事中国古典文学的研究。1937年7月,全国抗战爆发,闻一多随校迁往昆明,任北大、清华、南开三校合并后的西南联合大学教授。1944年,他加入中国民主同盟,后出任民盟中央执行委员、民盟云南支部宣传委员兼《民主周刊》社社长。1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴先生的追悼大会上,主持人为了闻一多的安全,没有安排他发言。但他毫无畏惧,拍案而起,慷慨激昂地发表了著名的《最后一次演讲》,在返家途中遭遇国民党特务暗杀。1949年8月,毛泽东同志在《别了,司徒雷登》一文中首次对闻一多的英雄气概给予了高度赞扬和肯定。

闻一多

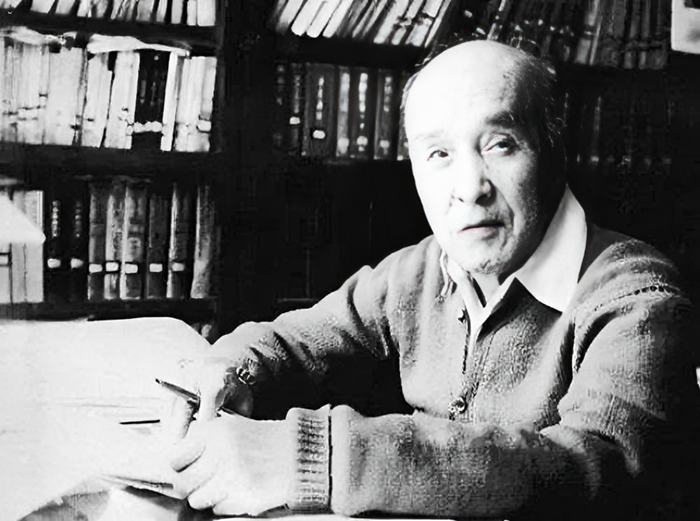

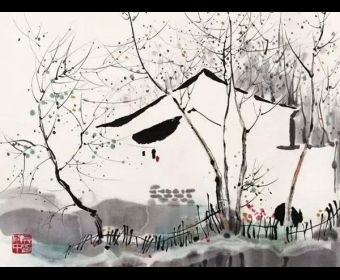

废名(1901—1967),现代著名诗人、学者、文学家。废名原名冯文炳,1901年11月9日出生于黄梅,比诗人闻一多小两岁。家境殷实自幼多病,童年受传统私塾教育,13岁入学黄梅八角亭初级师范学校。1917年考入国立湖北第一师范学校,16岁开始接触新文学,被新诗迷住,立志“想把毕生的精力放在文学事业上面”。废名毕业后留在武昌一所小学任教,在此期间开始与周作人交往,二人关系亦师亦友。1922年秋,废名考入北京大学预科英文班。随后,在北大他结识当时大名鼎鼎的胡适,以及留校任教的俞平伯等人,并与俞平伯成为一生的知己。胡适其时正在撰写中国禅宗史,对来自禅宗圣地的黄梅人废名自是十分感兴趣,他经常邀废名到家里去喝茶聊天,谈禅论道。据郭济访《梦的真实与美——废名》一文记载,有一次胡适突然问废名:“你们黄梅五祖到底是在冯茂山,还是冯墓山?我在法国图书馆看敦煌石窟发现的唐人写经作冯墓山。”废名根据自己儿时的有关记忆作了回答,引起了胡适的高度注意。正是这样的一些交谈,使废名大开眼界,他开始认识到了家乡黄梅在历史文化史上的重要价值,可以说正是带着这样的自豪感,废名开始了对于佛禅之学的自觉的认识与了解。在北大时,废名与周作人的关系也越来越亲密,而周作人也在大量阅读和研究佛教经典,周作人对佛禅的兴趣自然也影响到了废名对于他而言的得天独厚的佛教资源的兴趣,因为享誉世界两千年的五祖寺、四祖寺就坐落在废名的家乡冯茂山。正是在胡适、周作人的影响下,一下子激活了潜藏在废名心中的禅宗文化基因,废名与佛禅的因缘从此更加密切而牢固。而废名与乡党大儒熊十力因为佛教观点不一而发生激烈争吵并打起架来,早已成为中国文化史上的美谈。1931年上海开明书店出版废名的第一部文集《枣》,1932年出版第二部文集《桥》,1944年北京新民印书馆出版论集《论新诗》。1967年10月7日,因癌症病逝于长春。当中国进入21世纪之后,废名的文学史地位愈加凸显,被誉为“20世纪中国文学史上最有影响力的文学家之一”,在文学史上被视为“京派文学”的鼻祖。废名的诗与文,在21世纪的今天,再度引起学者和读者的关注,海内外掀起了“废名热”。

废名

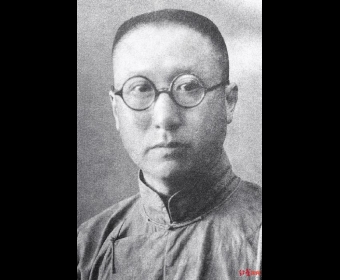

胡风(1902—1985),现代著名诗人、文艺理论家、翻译家。胡风原名张光人。1902年出生于湖北蕲春蕲州镇下石潭村,比诗人废名小一岁,比闻一多小三岁。1920年起就读于武昌和南京的中学。1929年到日本东京留学,进庆应大学英文科。1933年因在留日学生中组织抗日文化团体而被日本当局驱逐出境。回到上海,任中国左翼作家联盟宣传部长、行政书记,曾遭周扬诬陷。鲁迅却非常欣赏胡风的人品与学术思想,与鲁迅常有来往并且关系非常密切。1935年编辑秘密丛刊《木屑文丛》。翌年与人合编《海燕》文学杂志,抗日战争爆发后,主编《七月》杂志,编辑出版《七月诗丛》和《七月文丛》,并悉心扶植文学新人,对现代文学史上 “七月”派的形成和发展起了重要作用。1937年,胡风出版第一部诗集《野花与箭》。1941年1月皖南事变后,《七月》被迫停刊,他另编文学杂志《希望》。1949年7月在第一次中华全国文学艺术工作者代表大会上,胡风当选文联委员、作协常委,并任《人民文学》编辑委员,同年创作著名抒情长诗《时间开始了!》。1950年,创作长诗《欢乐颂》、《安魂曲》、《光荣赞》。1952年6月8日,《人民日报》转载舒芜文章《从头学习〈在延安文艺座谈会上的讲话〉》,并在“编者按”中指出胡风的文艺思想“是一种实质上属于资产阶级、小资产阶级的个人主义的文艺思想”。1954年7月,胡风向中央政治局递交《关于几年来文艺实践情况的报告》(即著名的“三十万言书”),反驳1952年6月8日《人民日报》转载舒芜文章《从头学习〈在延安文艺座谈会上的讲话〉》,及“编者按”中对胡风的批评。1955年5月16日,全国人大常委会正式作出批捕决定的前两天,胡风在家中被公安部人员拘捕,北京市高级人民法院判处胡风有期徒刑14年。1965年12月底,胡风从秦城监狱出狱。“文化大革命”开始,胡风夫妇从北京派送至成都西边的芦山县苗溪劳改农场监护劳动。1967年11月,胡风再度入狱。1970年1月,胡风以“写反动诗词”和“在毛主席像上写反动诗词”(其实是在报纸空白处写诗)的罪名,被四川省革委会加判无期徒刑,不准上诉。1978年,胡风被释放出狱。1980年9月,中央作出审查结论,所谓“胡风反革命集团”案件是一件错案。平反后,胡风担任第五届、第六届全国政协常委、中国文联全国委员会委员、中国作家协会顾问、中国艺术研究院顾问。1985年6月8日,胡风因病逝世,终年83岁。1988年6月18日,中共发出《关于为胡风同志进一步平反的补充通知》,进一步澄清“胡风冤案”。尽管如此,“胡风冤案”影响深远,直到今天,依然值得我们这个民族自我反省,值得国民和知识分子的反省,希望悲剧不再重演。

胡风

这三位诞生于黄冈的大诗人,其中闻一多和胡风的家乡即在蕲河两岸,国学大师黄侃的故居在蕲河的上游。胡风的故居在蕲河的中游,蕲河南岸;闻一多的故居则在蕲河的下游。蕲河再往下流,就入长江了。诗人余笑忠的老家也在蕲河中游,正因为家乡所处的地理位置,诗人在诗中深情地对着“异乡人”吟诵:“……异乡人/ 你若到蕲春,请坐上这样的船/ 你若到我的家乡,请逆流而上”(摘自《为蕲河作》)。在与诗人余笑忠的一次访谈中,他告诉我家乡的三位大诗人,他是分别在中学和大学了解的。他最早知道的是胡风,最晚知道的是废名。余笑忠敬仰闻一多、胡风的风骨,他们一生的硬骨头对余笑忠有着一种潜移默化的影响,闻一多的人格力量较之他的诗观,对于他来说,意义更大。另外,闻一多提出的“音乐美”一说曾一度吸引过他。但是,在他现在看来,汉语新诗精神上的开阔、自由是第一位的,“音乐之美”如能兼及当然更好。关于“音乐美”,余笑忠还谈到当代新诗接受史存在的现实问题:“兼顾到‘音乐美’的诗作便于人们记诵,中国读者和俄罗斯读者潜意识里都简直不愿意把难以记诵的诗归为诗,想想新诗在普通读者心目中的地位就知道了。”余笑忠曾经为乡党熊十力、胡风写过诗,为胡风写过《旧梦》,为熊十力写过一首《丘吉尔与熊十力》。

……

一位八旬老翁在街头跌跌撞撞

他可以在腰间胡乱缠一根麻绳

他可以赤脚,可以目中无人

因为一个民族文化快完了,完了

日暮途穷,他给领袖写那么多信干什么呢

反过来他也可以质问:后生

你写那么多诗干什么呢

就因特奈特你的大神?

——摘自《丘吉尔与熊十力》(2012)

熊十力是中国现代儒学大师,也是一位性格古怪而狂狷的名士,我的朋友、诗人朵渔曾经为他写过长篇随笔《乱世为儒》。余笑忠在诗中主要表现的则是熊十力的狂狷个性。这种典型的人文风骨在民国时期是有代表性的,除了熊十力,在闻一多、黄侃、废名、詹大悲、胡风等黄冈近现代名士身上更是得到辉煌的呈现。无疑,这种黄冈人文风骨的背后隐含着古典人文的“仕”之精神与传统:“位卑未敢忘忧国”(陆游诗)。这种忧怀伤世的诗学秉赋,在诗人余笑忠得到了继承,正如诗人在诗歌中的慰叹:“你写那么多诗干什么呢/ 就因特奈特你的大神?”。诗人的喟叹,从某种意义上而言,正是中国诗人面对的一个终极形而上问题,诗人一生都在追问,都在探求,正如三闾大夫所吟:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。显然,在蕲河两岸,不只涌现出这些现代大诗人,整个黄冈地区历代写诗的名人与志士更是数不胜数,比如:佛教禅宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能,北宋理学家陈颢、陈颐,撰写《太平广记》的吴叔,王氏兄弟王廷栋、王廷瞻,竟陵派诗人刘侗,隐逸诗人杜浚,一代霸才顾景星,清代遗民诗人杜茶村、诗人刘子壮,荆楚大儒陈诗,历代医学家庞安时、李时珍、万密斋、杨济泰,清古赋七大家之一陈沆,方志学家王葆心,京剧鼻祖余三胜,黄梅戏创始人邢秀娘,国学大师黄侃,哲学史家汤用彤、汤一介,自由主义先驱殷海光,现代大儒徐复观,林氏三兄弟(林彪、林育英、林育南)……等等,真是不胜枚举,黄冈诗学之渊源,让吾辈惊叹不已。在历史长河中,还有无数寂寂无名的文化天才埋没于典籍与厚土之中,消逝于民间烟火与山水之中,亟待后学的发现。以上记述的这些已经改变或影响中国近现代历史与文化思想史的黄冈名宿与诗人,已经成为黄冈诗学地理与蕲河诗学文脉中的璀璨星座,他们如一座座纪念碑置身于当代诗人余笑忠的诗学背景之中,而诗人的不懈努力及其所取得的诗歌成就,必将构筑起属于他未来的诗学理想和他的诗碑。我从余笑忠的大量诗歌中,能分辨出另一种隐喻其间的“沉默诗学(Silent poetics)”。余笑忠在赠送给我的新诗集《接梦话》的扉页上写道:“……异乡人/ 你若到蕲春,请坐上这样的船/ 你若到我的家乡,请逆流而上”,诗句即源自他的那首著名的《为蕲河作》[2]:

一条能够行船的河流

在我看来,胜过一条不能行船的河流

尤其是,当它们

是同一条河

人们用多长时间毁了这条河

三十年,还是六十载?

山水的所有悲哀,一一汇集于此

这河床被抬高的

忧愁之河

他只是一条大江的小河流

无数条河流经历着相似的命运

无数条河流一起倾泻着它的悲哀

仿佛上游的悲哀

还远远不够

仿佛我这个低能的诗人

总在述说着:如果……如果……

那么再说一次吧:如果,我能够乘一条小船

回到我的家乡多好

哪怕我不慎掉落水中,被河水

呛得泪流满面

我也会高声对你说:异乡人

你若到蕲春,请坐上这样的船

你若到我的家乡,请逆流而上

——《为蕲河作》(2012)

余笑忠比我更早离开家乡去外地读书,我们现在都成了“异乡人”。余笑忠在诗中所发出的悲伤与深情,我深同感受,诗中强烈的乡愁意识震颤了我,也影响了我。抑或曾经在某个夜晚,也曾像诗人一样,无限哀叹家乡的衰败和苍凉而泪流满面。曾经的蕲河,曾经的人文胜地,如今凋敝如此,荒凉如此,不禁让人叹惋时世荒诞与山河落寞。诗人在诗中道出的不仅是一条河流的命运,同时也道出了一个时代的命运,山河草木的命运。河流是人类所有文明的源头,也是人类文明的血脉,源源不断地为人类输送着生命之水,精神之蜜。余笑忠即是“蕲河之子”,一位杰出的“蕲河诗人”。然而,诗人还能回到过去的那个卑微而伟大的河流故乡吗?我们还能跳入少年时代的那条河流吗?不能!作家苏童在《河流的秘密》中说过一段让我印象很深的话:“从记事起,我从后窗看见的就是一条压抑的河流,一条被玷污了的河流,一条患了思乡病的河流。……事实上河流的心灵永远比你所能描述的丰富得多,深沉得多,就像我母亲所描述的同一条河流,也就是我们家后窗能看见的河流。”是的,我们早已变成了自己故乡的“异乡人(Foreigner)”,因而我们一生惟有永远在路上的精神“还乡(Return home)”。因而诗人语义双关地对“异乡人”倾诉道:“你若到我的家乡,请逆流而上”。余笑忠在当代汉诗中成功激活了“异乡人”这个重要的诗学意象,余笑忠对这个意象倾注了不同寻常的诗学、美学的、人类学的多重思考。余笑忠十分擅长在创作中激活这样的隐喻词汇,在他的诗歌中比比皆是。余笑忠笔下的“异乡人”意象,正是建立在诗人对蕲河诗学地理与黄冈人文山水的深厚浸润与滋养的基础上,而遭遇时代幽暗叙事之后的重大发现。让我想起法国作家阿尔贝·加缪(Albert Camus,1913-1960)笔下鼠疫里的“异乡人”的局外形象,南非作家库切(Coetzee,1940-)笔下的诗人、小说家与思想者共同构筑乌托邦式的“异乡人国度”,想起法国诗人波德莱尔(Baudelaire,1821-1867)和德国诗人荷尔德林(Friedrich Hölderlin,1770-1843)笔下的“异乡人”意象。波德莱尔在创作《异乡人》时曾写道:“从童年时代起,我就有了孤独的情感。无论是在家里,还是在同伴们当中,我都觉得永远孤独乃是我的命运。……有天赋的人只想一人独处,此即孤独”[3]。荷尔德林在《美因河》一诗中的咏叹同样引起我的共鸣:“堂堂的大河,你曾殷勤接待过我,/使我这异乡人觉得耳目一新,/你曾把沉静流畅的歌唱/和没有烦嚣的生活教导给我”(钱春绮译)[4]。同样,余笑忠的“异乡人”意象,足以和法国诗人亨利·米肖笔下的“异乡人”意象媲美:“……隐秘的热情,永别的真理,石板的沉默,被刺杀者的痛喊,/我们的一切不过是冻结的休息和燃烧的热情的总和。我们的路是丧家之犬的路。/我们未曾在沉默中认出自己,在呐喊声中也未曾,在洞窟中,在异乡人的手势中。/旷野依旧无动于衷,太阳也不曾在意。/我们自照,在死亡的镜子里,在被亵渎的印章的镜子里,在滴血的镜子里,在热情拦腰折断的镜子里,在/当众凌辱的污镜里。/我们重返混浊的源头。”[5]余笑忠大量的诗作正是处于一种“异乡人”心境中完成的,他的这种写作经验,不禁让我想起波兰诗人切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz,1911-2004)。米沃什所有的诗歌作品正是在一种更加宏大的“异乡人”心境下完成的,这种心境强化了诗人来自故乡的“经验的毁灭”(阿甘本语)[6],甚至是毁灭性的经验与记忆。米沃什说他一生保持着一个小地方人的谨慎,正是因为他去过很多地方,反而导致他没有沦为“世界主义者”,诗人一生抒情与流亡的本质正是向我们展现一个伟大的“异乡人”形象。诚然,余笑忠的“异乡人”意象,隶属于他个体的乡愁诗学范畴,是其中一个关键词。余笑忠高超的隐喻艺术与乡愁诗学经验,是他为当代汉语诗歌作出的一大贡献;正如诗人于坚(1954- )所言:“在故乡成为异乡人,是当代文学史的新经验”[7]。

南方的南 评论 江雪:余笑忠论 | 风骨与:雄文

南方的南 评论 江雪:余笑忠论 | 风骨与:雄文

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号