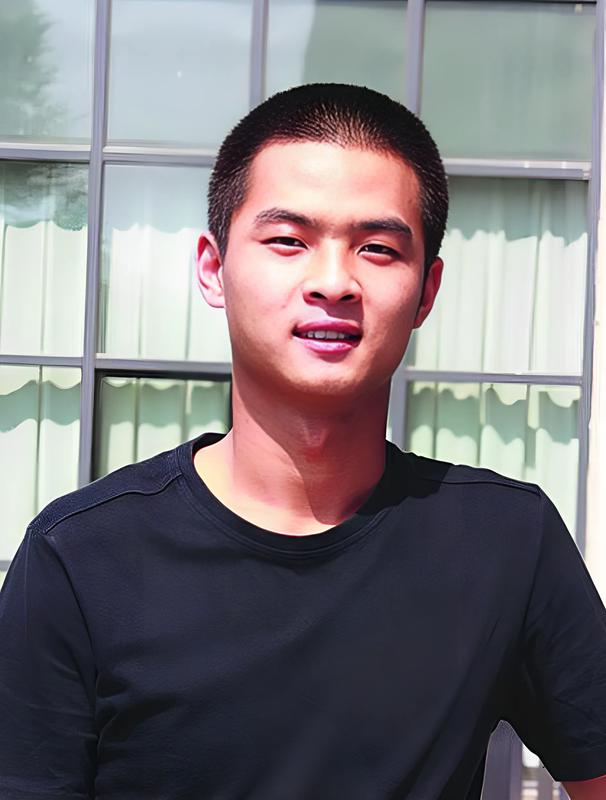

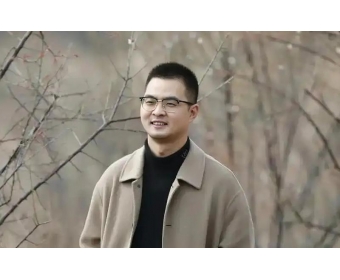

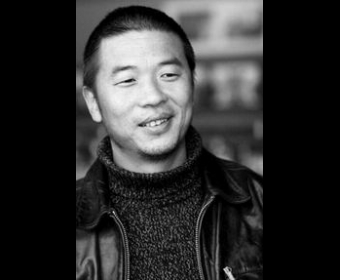

羌人六,本名刘勇,1987年5月生于四川,中国作家协会会员。2004年文学创作至今,在国内各级文学刊物发表诗歌、散文和小说作品三百余万字,曾获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖、《人民文学》“紫金•人民文学之星”散文佳作奖、四川少数民族文学奖、滇池文学奖、三毛散文奖、四川省第二届十大青年诗人奖等。著有诗集《太阳神鸟》《羊图腾》,散文集《食鼠之家》《绿皮火车》,中短篇小说集《伊拉克的石头》《1997,南瓜消失在风里》,长篇小说《尔玛史诗》(花城出版社近期出版发行)。

不会游泳的人

想趁水不注意

游到河那边去

——自言自语

1

二十世纪末,川西北群山深处的断裂带,随日升日落、季节和农事辗转的断裂带,祖祖辈辈跟庄稼生死相依的断裂带,是我童年和少年时代的根据地。生活循环往复,日子循环往复,看似千篇一律,毫无变化。那时,我已经明了:一个人的脑袋和嘴,能把个体从混淆的人群里面区分开来。脑袋通过思想,嘴通过语言,而不是凭靠它吃下的食物。“叫唤的鸟儿不长肉”,母亲总是如此意味深长地教育我少说话、多做事,不在人前胡说八道,尤其是家里的事。仿佛,我是家里的一面围墙,随时可能把一个家的败落和耻辱暴露在外,让人一览无余;后来到镇上学校念书,我学到一种更为简洁的书面表述:“祸从口出”。再后来,遇见自我,遇见诗歌,遇见散文,遇见小说,遇见杰克·伦敦,遇见凯鲁亚克,遇见塞万提斯,遇见海明威,遇见库切,遇见勒克莱齐奥,遇见艾丽斯·门罗,遇见歌德,遇见赫塔·米勒——这个深刻而勇敢的罗马尼亚女人,一针见血似的指出:“每一句话语都坐着别人的眼睛。”

是的,每一句话语都坐着别人的眼睛。如同前几天,多难的四川盆地某个边缘地带,一场突发的森林大火意外卷走三十个年轻的生命,这句充满智识和陌生脸孔的话语,也在我的眼睛里久久燃烧。止不住泪流。

岁月漫漫,我习惯让自己躺在面包之外,一遍遍陷入回忆,在往事中刷新最初忽略的真实,咀嚼它们,巩固它们,而我就是它们留下的全部。当然,人,永远去不了的地方就是过去。回忆,不是为了抵达,而是为了梳理。

已在断裂带的空气中化作齑粉的那些年,虽涉世尚浅,但我已经通过历练,熟练掌握了一套非常顽固且相对靠谱的经验。大人们总是教我,见了人就要打招呼,在断裂带,打招呼,就是“喊人”。喊人不仅是一种贯穿古今的礼貌行为,也会得到奖赏。喊人,意味着把形形色色的人区分开来,固定在记忆的岩层之中。家长们的言传身教像工厂流水线上的模具,塑造着我的潜意识,嘴是一种工具,让我以为,世界上会喊人的小孩才是好孩子,才会受到人们的重视。我在类似的塑造过程中逐渐变得聪明起来。事实上,我不想成为好孩子,否则,不会隔三岔五地挨揍,和院子里的几个小伙伴浓缩成村里人尤其是附近一些邻居的眼中钉、肉中刺。不过,千真万确,大多时候,我是个名副其实的好孩子,嘴巴甜,会喊人,也喜欢喊人。总而言之,如此矛盾交织,都是为了我的小算盘。我总是能够尝到些甜头,几颗水果糖、一袋奶油饼干、一截甘蔗,至少也能得到一个免费的笑脸,或者诸如“这孩子嘴巴甜”“这孩子真懂事”之类的表扬。只是,这些行为,和母亲口口声声的“叫唤的鸟儿不长肉”似乎有些矛盾。没有分清说话和喧闹本身的区别,我的嘴因此常常陷入两难境地。

“久走夜路总要碰到鬼”,断裂带的这句老话,和人们常说的“常在河边走哪能不湿鞋”,意思差不多。有一次,村里一个说话慢条斯理的放牛人,教会我一种别样的称呼。他指点迷津似的告诉我,看见村里某某的时候,喊他几声“嫖客”,准会有糖吃。跟说话慢吞吞的放牛人一样,他口中的某某,也是个放牛人,一个村的,同外公一个字辈。“孩子的头脑就像是捕蝇纸,不论给他们什么都会粘住。”多年以后,我在加拿大小说家艾丽丝·门罗一篇小说里读到这句话。毫无疑问,那时候,我的头脑就是一张捕蝇纸。我想的是,记住了“嫖客”,就不愁没有糖吃。外婆家是村里人上山放牛必经之地,为了吃到糖,我坐在外婆家竹影婆娑的院子里等了一天又一天,终于等到某某。大老远,“脑袋不知长哪儿去了”的我扯着嗓子一连串“嫖客”脱口而出。意想不到的是,“嫖客”的脸,一下子刷白,一下子又变得通红。他恶狠狠地瞪了我几眼,没给我糖吃,而是头也不回骂骂咧咧丝线般走远了。他真的走远了。据说,这个善良又爱面子的放牛老汉,因此怄气,回到家里,足足躺了一个星期。糖没吃到不说,父亲倒是用黄荆条子请我吃了许多小孩犯错或者闯祸后才会吃上的“坐墩肉”。我用“嫖客”招呼放牛老汉,人家走远了;我吃“坐墩肉”,是因为对放牛老汉使用了有毒的语言。我走远了。

除了请我吃“坐墩肉”,父亲还三番五次地问我:“你的脑袋长哪儿去了?”

蚂蚁经常搬家,脑袋却不会。我觉得父亲的问题有些奇怪,并且,明显不是出于礼貌的提醒、关心,而是质疑。于是我很认真很认真地看了看父亲的眼睛,又摸了摸自己的脑袋,看看它还在不在。

“你的脑袋长哪儿去了?”这个不是问题的问题,有时出现在挨打之前,有时出现在挨打之后。有时,是经由母亲之口说出。母亲说出和父亲一样的话,我一点不感到惊讶,有一次,我正好撞见他们两个紧紧抱成一团,站在弥散着油烟味的灶屋中央,在那盏只有十多瓦的灯泡暗淡的眼皮子底下接吻。我想,父亲跟母亲接吻的时候,把这个问题也传染给了母亲。我一点都不感到惊讶。

“你的脑袋长哪儿去了?”

后来,这个问题,像在我的脑袋里面扎根一样,如影随形。不是问题的问题,变成了一个真正的问题。无论何时、何地、何种天气,我能随时看见这句话打开抽屉那般打开父亲阴郁而锋利的嘴唇,有着浓烈烟酒味的嘴唇,跑到面前,提醒我夹着尾巴做人。在家里,我莫名其妙地害怕父亲,害怕他像老鼠害怕猫。并且,常常陷入莫名其妙的困惑与恐惧,感觉自己并非活在空气的栅栏里,而是活在父亲的否定句中,如同断裂带那些死后肉和骨头会整个儿化成水流走的野生鱼,活在家门前那条潺潺流淌的河水的皮肤下面。

实话实说,我不知道我的脑袋长哪儿去了。我清楚的是,我已经无法忍受继续在家里待下去。我彻底厌倦了这种日复一日、枯燥至极的时光。我想逃离,想变成鱼,沿着家门前的大河顺流而下。那些年,我不止一次在河边遇见渴望变成鱼的女人,她们变成鱼的方式异常简单明了——她们用死。我也永远不会忘记,一个阴冷的日子,当乡亲父老把被大伯揍得遍体鳞伤的伯娘从河边拉回岸边的时刻,大伯仍在一边幸灾乐祸地吆喝:“大河没盖盖子!”好像巴不得伯娘死给我们看。

在断裂带,“大河没盖盖子”并非纯客观表述,而是一种诅咒,只是相对委婉。对于外人,本地人可能更愿意用赤裸裸的“去死吧”表达内心世界,而对于家人,“大河没盖盖子”的使用频率似乎更高,仿佛,这就是冰与火,是语言的微妙之处,像一列穿过死亡的火车,满载冷漠。

“大河没盖盖子”和“你的脑袋长哪儿去了”之间没有必然的联系,又仿佛一脉相承。至少,缔造这些嘴唇的当事人的血液是相似的。多年来,这些令我不寒而栗的话语,并没有化作空气,而是肉一样长进了我的身体。我一直带着它们。我也想对它们说:“大河没盖盖子”和“你的脑袋长哪儿去了”。

2

一晃多年过去。

新世纪业已过完十八岁生日。

现在是二〇一九年。

阳光绚烂、春风摇曳的午后,我起身离开烟味弥漫的书房。我离开书房时也带着一股烟味。写作、读书、发呆的时候,我会抽很多烟,好像巴不得被烟带走。

对我来说,抽烟不仅是为了解闷,还是一种嗜好。抽烟会让我想起父亲,这个“想”不是一个完整的动词,而是一种尝试,一个务虚者再次靠近父亲的尝试。他们说我越来越像我的父亲,尤其抽烟喝酒的时候。我知道,其实就是这样,一个人很难真正拥有死亡,他总是会通过某些行为习惯把自己嫁接到儿女们身上,继续活下去,继续见证。“你想你父亲吗?想他的时候你的心会不会痛?”偶尔,在家和妻子说到父亲,她总是这么样问我。我什么都没说,我不会告诉她,我们现在仍然经常见面,甚至比过去还要频繁,在梦里面。当然,和父亲联系在一起,多半是基于他的好,但我也没有决心忘记他给予我的那些小小灾难、疼痛和恐惧。只是不必再去较真。毕竟,这个人,再也不属于我们,他什么都看不见了。

走向客厅。出门。步入电梯。在上上下下护送人们进进出出的电梯里,我不由自主想起一位诗人朋友。下楼。走出小区。我比较过眼下这座城市和断裂带,区别主要在于城市拥有无数形形色色、各种各样的门,而断裂带没有这么多的门。我细细数过,从家门走到小区大门外,至少要穿过六道门。我越来越觉得,城市生活就是一种“门的游戏”,人们不断在一道道门之间辗转、穿行,进进出出,像一群鸟。

漫无目的走在绵阳园艺山光滑而又寂寥的柏油路上。路在我面前延伸。我已经这样走过无数次,如果不出意外,我还要这样走更多个无数次。几乎每天,我都这样出门走走,像墙上机械的钟摆一样,兜着一个大同小异的圈子,然后,蜗牛般回到属于自己的那一小块角落,回到家人中间。

“人生就是不停地兜圈子?”

常常,我看到的现实,是事物后面的现实,而生活里处处充满象征。希腊诗人卡瓦菲斯有一首名为《城市》的诗,他近乎斩钉截铁地写道:“既然你已经在这里,在这个小小的角落里浪费了你的生命,你也就已经在世界上的任何一个地方毁掉了它。”

我在这座叫作绵阳的内陆城市已经生活整整七年,最开始五年,我租住在园艺山下一个叫三里村的地方,不想上班,不愿上班,孤注一掷,几乎把所有精力与热情,投入到一项如同恋爱般的事业之中——写作,这是我已经保持多年的习惯,或者说生活;两年前,我搬到现在的小区。一瞬间的事,又恍如隔世。七年之前,我几乎从未想过我会生活在这座城市的某个角落,如同我已经忘记,当初为何那样强烈地渴望离开出生地,离开断裂带,成为一个“无根者”:既不喜欢城市,也难以回到故乡。

我走在城市的皮肤上,我走在春天的栅栏中,移动,仿佛仅仅是为了荒废掉生命中一小块时间,如同年复一年的写作,仅仅是出于对语言的依赖。有时我的脑袋里会装着另一幅图像,仿佛也有一个我在慢慢地走,走在过去,未来,宇宙,星辰,云朵,自然,断裂带,岁月,房贷,稿费,书籍和文字的间隙。

用心看而不是用眼睛。其实,所有的事物都在走向自我,而不是走向动态、琐碎和充满细节的生活。

园艺山下是绵阳主城区,繁华,喧嚣。目光望向那高楼林立的当口,一列从成都开往江油方向的绿皮火车,忽然不期而遇,锁定了我的视线。

“绿皮火车!”我差点尖叫起来。

在大地上呼啸而过的绿皮火车,像一个很久很久没有碰面的熟人,忽然闯入记忆,闯入我的生活。在这个春天的午后,我遇见了绿皮火车。我本该无数次遇见它,但这一次,却仿佛是真正的久别重逢。于绵阳这座城市,绿皮火车,可能仅仅是这个午后的一道风景,一个过客,一种出行的交通工具。于我,绿皮火车则是一段长长的记忆。此时此刻,我感到脑门上有一道尘封已久的窗子,被这列呼啸而来又呼啸而去的绿皮火车逐渐打开。

“过去的一个个瞬间,如果我在当时就已参透,便不会鲜明而又焕然一新地穿过我的当下。”赫塔·米勒的声音在阳光下闪烁,眼前,斑驳的铁轨,滑动着正在开枝散叶的春天,滑动着绿皮火车,滑动着岁月中场景渐渐淡化的过往,滑动着我越来越清晰的记忆。于是,朝着生命的纵深处,目光被呼啸而来又呼啸而去的绿皮火车延伸,拉长。

于是,岁月照在脑门上。

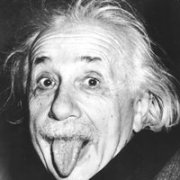

爱因斯坦的绵祆 评论 散文|羌人六:绿皮火车:相当巴适

爱因斯坦的绵祆 评论 散文|羌人六:绿皮火车:相当巴适

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号