来自公号 借象

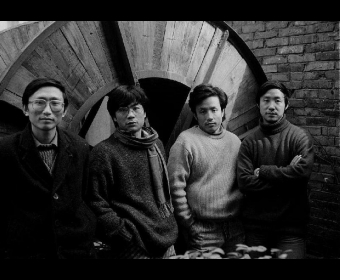

赵野,当代诗人,1964年出生于四川兴文古宋,毕业于四川大学外文系。出版有诗集《逝者如斯》(作家出版社,2003),德中双语诗集《归园Zuruck in die Garten》(Edition Thanhauser,Austry,2012),《信赖祖先的思想和语言—赵野诗选》(长江文艺出版社,武汉,2017)。现居大理和北京。

狂欢与盛筵——1980年代成都的诗歌运动

赵野

一

上个世纪八十年代成都狂飙突进一样的诗歌运动,为中国贡献了朦胧诗之后差不多一半的重要诗人,可以用三个关键词来概括:一个名词,一个现象,三个流派。一个名词就是第三代人;一个现象是四川五君;三个流派是莽汉派、整体主义、非非主义。

二,第三代人

首先是第三代人,作为亲历者,我将先叙述一段前史。1981年九月,我从四川宜宾的一个小县城古宋,考进四川大学外文系英语专业。之前我已经写了两年诗歌,怀揣梦想,充满好奇,进入了一个未知的世界。第二天春天,也就是一年级的下学期,我中学同学许庭扬来成都玩。许庭扬是我中学时候的诗友,他没有考上大学。我还有一个高中同学浦宁,比我早一年考上四川大学化学系,是他们系的一个学生干部。浦林在中学时不写诗,不知道为什么当时也在写诗了。总之我们三个人,就决定找一块黑板,把我们的诗歌抄上去,我取了一个名字:白色花,来自七月派诗人阿陇的一句诗:要开作一枝白色花,因为我们要宣告我们无罪,然后我们凋谢。

四川大学有一栋重要建筑,在学校最中心的位置,叫文科楼,各个系的公共课,都是在这个楼里上。一个下午,我们把抄有我们诗歌的黑板,放在文科楼进门大厅的右侧,还有一个架子,很醒目,所有进出的学生都看得见。晚饭后,进出文科楼的人很多,我自己因为胆怯,这算是我第一次公共行为,心里完全没有底,都不敢去现场。我同寝室的同学回来告诉我,说有很多人在围观那块黑板,还有人在抄上面的诗,我才踏实下来。三天以后,有人来我的寝室敲门找我,说他叫胡冬,历史系二年级的,也在写诗。在我的诗歌生涯里,这是一个非常重要的细节,甚至可以说是一个改变命运的细节,我第一次在同学、老乡、亲戚之外,因为写诗有了一个朋友,也就是说,我正式进入了一个诗歌江湖。胡冬加入以后,因为他年龄比我大,能力比我强,实际上成了灵魂人物,我们就自然而然的成了“白色花”诗社。胡冬还搞了一个投稿箱,诗社很快就有了二十多个人,黑板从一块变成了两块,左右各放一块,每周更新一次。没过多久,我就认识了唐亚平,她是哲学系79级的,她们自己有一个女子诗社,和我们的关系十分友好。

五月,成都最好的时节,有一天我们诗社集体郊游回来,看到文科楼外面的告示墙上,贴了一个大字报,纸张很大,毛笔抄的,有好几张。那时距文革结束还不太久,有人还是很习惯大字报这种公开批判的形式。大字报的标题我已不记得了,署名是“战海”,战斗的海洋,一个非常文革的名字。大字报的内容是批判我们的,大概是说我们的诗歌情绪灰暗、格调低下、语言晦涩,总之就是不积极不健康那种。我们当时可能是太年轻,也没有真正经历过文革的疾风暴雨,加上心气也高,到没怎么在意,也没打算要去回应。第二天,好几个反驳战海、支持我们的大字报就贴出来了。再往后好几天,很多大字报贴出来了,绝大多数是支持我们的,我们就每天美滋滋的去看这些大字报,这就相当于是很多篇表扬我们的文章。所有的大字报作者,不管是支持我们的,还是反对我们的,到今天是一个也不认识。那个时候的川大特别宽松,这么大一个公共事件,学校方面也没有干涉,也没人找我们谈话,完全是自由生长。如果没有这个事件,我们还是写诗,办黑板报,会得到一些喜欢诗歌的同学的关注和喜爱,也就仅此而已。但这个事件让我们在川大吸足了眼球,出足了风头,一下子暴得大名,连自己都觉得一下子成了重要人物。

现在想来,这个偶然的事件也许对我意义非凡。每一个年轻诗人,其实都要过自我身份确认这一关。他们的写作需要得到同行和社会的认同,这就像一个门槛,你跨过去了,你就成了。这一步其实很难,就像考大学一样,很多人根本跨不过去,而少数跨过去的,也要付出很多心思,作出很多努力,甚至忍受一些屈辱。最近我看了一本《艾略特传》,艾略特啊,二十世纪首屈一指的大诗人,1915年在伦敦,当时他已经26岁了,另一个后来的大诗人庞德非常看好他,鼓励他留在伦敦,做一个诗人,说他一定能成为一个大诗人。艾略特当时还有另一个选择,就是回美国,在哈佛大学拿博士学位,走学术的路,做教授或者哲学家,对他来说这条路很顺畅。艾略特内心还是想做诗人,就留下来了,然后在伦敦,他为了跨过这个门槛,铺就自己在伦敦文学圈的路,到处跑场子,参加各种先锋诗歌和艺术的聚会,结识成名的诗人、批评家、杂志编辑。庞德也在死命的帮他,为了让当时一个很重要的诗歌杂志发表艾略特的作品,他和他们战斗了整整六个月,对方才勉强接受。我想说的是,因为这个“战海”,我很轻松就获得了身份认同,因为四川大学就是一个公共空间,而且在上个世纪八十年代初期,大学这个空间,比在社会上还有优势。我想,从此以后再也不会怀疑自己是一个诗人了,或者说,自己知道自己已经是一个真正的诗人了。

接下来过了一个暑假,九月初开学回校后,胡冬兴高采烈的告诉我,要搞大事了。在刚过去那个夏天,他和高中同学万夏,以及另一个高中女同学帅青的男朋友廖希,在成都有一个聚会。万夏在南充师范学院,廖希在西南师范学院,都在写诗,并都组织有诗社。他们三人就决定三个大学要联合起来搞诗歌运动。那个时候大家都太青春了,太热血了,每个毛孔都在喷射着荷尔蒙,一点就燃。他们决定国庆节的时候,在西南师范学院,就是现在的西南师范大学,在重庆北碚,搞第一次聚会。

国庆节很快就到了,胡冬、唐亚平、陈梁和我从成都,万夏和他的两个同学从南充,准时到了重庆北碚的西师。李亚伟和马松也是南充师范学院的,但那一次他们没来。我们都是在校的大学生,但诗歌好像是一个江湖,那次聚会就很有点水泊梁山的意思。廖希和他的朋友们说是当了手表和衣服,来招待我们,二三十人的聚会,每天大碗喝酒大口吃肉。那次聚会的主题是:三个大学要联合成立一个诗歌团体,要联合编印一本会刊,各个大学轮流主编。现在,第一步是为这个诗歌团体和诗刊命名,取一个名字。两千多年前孔子就说过:名不正则言不顺,言不顺则事不成。我们都知道,取名字是一件很难的事,充满即兴和偶然。除了每个人开脑洞,搞头脑风暴,那时还流行一种做法,就是随便拿一本书,大家说一个数字,比如说第几页第几行前面两个字,那就是它了。二十世纪初巴黎有个“达达主义”,后来成为影响很大的一个先锋诗歌和艺术流派,名字就是这么出来的。

一个晚上,我们在嘉陵江边点起篝火,大家七嘴八舌,起了很多名字,也使用了即兴翻书的做法,都不满意。闹哄哄的人群里突然迸出一个名词:第三代人,立即得到了所有人的认可。就中国当代诗歌而言,这说得上是一个历史性的时刻,因为这个名词很快就进入了诗歌史,成了“朦胧诗”以后一代诗人的命名。所谓第三代,大概是这样划分的:民国时代太久远了,就不管了,从1949年建政算起,到1966年文革爆发,是第一代,也就是一般的当代文学史上说的17年文学,这一代的代表诗人应该是郭小川等;朦胧诗一代算是第二代,朦胧诗也是一个特定的概念,特指北岛、芒克、舒婷、顾城、大江河、多多、杨炼这几个人形成的诗歌现象,他们在文革期间开始写作,文革后横空出世,伴随着中国社会的全面复苏和改革开放,闪电惊雷一般,在中国大地上引起了极大的反响,我们聚会那阵,正是他们如日中天的时候,现在的人完全无法想象出那个时候诗歌在中国的影响力,用现在的话来说,一个成名诗人就是社会的顶流明星;然后,我们这一代就是第三代。名字确定了,接下来就是编辑诗歌刊物的问题,第一期由西师那边来主编,因为是第一期,我们又都在场,篝火晚会后,我们几个主要人员,就回到宿舍里讨论诗歌稿件。然后,又出事了,和我有很大关系。

我个人的诗歌源头,是民国时期的诗人何其芳、卞之琳、冯至,是属于唯美、抒情、纯正这一路的,有一点中国传统诗教“温柔敦厚”的意思,语言和形式都很讲究。我以我的诗歌趣味和美学标准,就觉得西师那批诗人的诗歌问题很大,不够成熟。那个时候我才18岁,也不懂江湖规矩和人情世故,就把这个看法直接说出来了,这一下就像捅了马蜂窝。年轻时谁都不愿意被批评,也听不得批评,特别是来自同龄人都批评,西师那拨人立即开始攻击我,说我的诗受朦胧诗的影响太大,没有原创性,更没有先锋性。胡冬和唐亚平是喜欢我的诗歌的,当然我也喜欢他们的诗歌,就站出来支持我,万夏我们那次是第一次见面,他和南师的朋友也支持我,大家吵成一团,细节我完全记不得了,万夏在很多年后的一个访谈中,说我当时脾气很大,拍了桌子,扔了板凳,我自己觉得这不像我的做派,我那时没有那么豪气。总之结果就是彻底吵翻了,不欢而散,西师的朋友满腔怒气,摔门而去。

我们现在说的新诗,发端于中国的白话文运动,也称为新文学运动,以“五四运动”为标记,现在也就一百年的历史,在1982年的时候,也就六十年。这在世界文学史上,也是一个孤例。一般的诗歌运动,要么是因为一个新的历史时期,要么是对之前的文学的一个反动,要么是一种新观念,政治的或着美学的,甚至纯粹诗歌技艺的。中国新诗运动则首先是语言的。新文学运动之前几千年,我们有一个文言文系统,我们所有的书面语言,就是我们写下来的语言,当然也包括文学,是一种文言文,词藻和句法与我们日常说话完全不一样。这个有点类似于欧洲文艺复兴之前,欧洲各国正式的书面语言,应该是拉丁文,所以,英语里的乔叟(《卡特伯雷故事集》)和莎士比亚,法语里的拉伯雷(《巨人传》),意大利语里的但丁(《神曲》)和薄伽丘(《十日谈》),德语里的歌德(《浮士德》),西班牙语里的塞万提斯(《堂吉珂徳》),在文学史上的说法,是他们用自己的民族语言,创作出了伟大的作品,他们强大的个人天才把他们民族的语言推向丰富和完美。新文学运动的主将是胡适、鲁迅、周作人等,他们首先倡导要用白话文来写作,所谓的白话文,就是当时的口语,就是说,我们是怎么说话的,就怎么写作。就小说而言,明清时期已经有白话小说了,基本上是半文半白那种。白话诗歌最早是胡适写出来的,他出过一本《尝试集》,其实还是半文半白的感觉,到了郭沫若的《女神》,才有了真正白话的句法和语感,当然是大喊大叫,极度夸张那种。然后,徐志摩1923年组织了新月社,新月派诗人是上个世纪二十年代最出风头的诗人,现在来看,里面最重要的诗人是闻一多,他的《红烛》(1923)、《死水》(1928)在新诗史上都很重要。同年,李金发编定了他的诗集《微雨》和《食客与凶年》,两年后正式出版。李金发那时在巴黎学雕塑,深受法国象征主义诗歌影响,他也就开创了中国的象征派诗歌。李金发的诗有很多现代主义的东西,当时的读者完全不能接受,而徐志摩那种浪漫主义的情绪,和小清新的调调,让他成了一个明星诗人。二十年代后半期,还有两个重要诗人,就是冯至和戴望舒。三十年代的重要诗人则有何其芳、卞之琳和艾青。四十年代的重要诗人主要是两个群体,一个是“七月诗派”,以牛汉、阿陇、绿原为代表;另一个是“九叶诗派”,以辛迪、穆旦、郑敏为代表的九个人。前二十年新诗史上这批重要诗人,除了卞之琳和何其芳没有海外留学的经历,胡适、闻一多留美,郭沫若留日,徐志摩留英,冯至留德,李金发、戴望舒、艾青留法。但卞之琳的英文,可能还有法文,都非常好,也许也可以说,中国的新诗主要是在西方诗歌框架里建构起来的。

中国新诗语言有三个来源,一个是我们生活中的口语系统,一个是古汉语,也就是文言文系统,一个是西方诗歌及其翻译系统。口语系统的语言,需要精心的选择和打磨;文言文系统的语言,需要当下的转化;西方诗歌翻译系统的语言,需要汉语化的处理。第二点和第三点,基本上是中国诗人独有的工作,就是说,中国诗人要面对一个语言成熟的问题。先不说但丁和莎士比亚,他们属于世界文学史上仅有的几个天才,我们的汉语需要出现乔叟、拉伯雷、薄伽丘、歌德这样的人物,让汉语丰富和完美。语言的成熟,除了需要这种强力天才,还需要时代的成熟。白话文,或者说现代汉语,实际上是一种崭新的语言,历史太短。民国时期的诗人,一下子就要处理一种新的语言,没有传统,没有经典文本,他们实际上在做一种拓荒的工作,走到哪儿算哪儿。一种语言的感受力、承载力、表现力、想象力、发明力、以及语感和品质的建立,是需要时间积淀的,对于现代汉语诗歌,时间太短,这一切都还没有建立起来。十七年时期的文学,因为意识形态的一边倒,我们只有革命现实主义和革命浪漫主义的东西。到文革开始,所有传统都被铲除了,当然就不会有文学,更不会有诗歌了。而在同时,西方的文学和艺术已经进入后现代了。

我们指称的第二代,所谓的朦胧诗一代,其实就是那么特定的几个人,北岛、芒克等,除了舒婷,他们都在北京,都是干部子弟,七十年代初期开始写作,一种地下和私密的写作,会有几个人形成的小圈子。文革前中国出过少量内部发行供批判用的现代主义文学,他们肯定都看过,所以视野比他们的同代人都开阔。他们的诗歌,有象征主义和意象派的东西,有一些现代诗歌修辞和技巧,比如通感等,追求新奇的意象和比喻。更重要的是,他们从个人出发,书写自己的心灵感受,对他们身处的当下有着强烈而真诚的回应,自己的回应,比如北岛的《回答》。他们只代表自己,只发出自己的声音,这一点很重要,之前的诗歌都是站在某个队列里,代表着一个集体发声,而发出的声音,必须是维护这个集体的,是这个集体需要的。当然,北岛他们的抒情主体,还不是一个具体的普通人,而是大写的人,他们表达的心灵感受,也不是日常生活本身的,或人性深处的,或生存经验本身的,而是某种抽象的观念、意志、理想和精神,还洋溢着浪漫主义的激情,还谈不上对命运、历史、存在的真正深入,诗歌美学上,也仅仅是接上了四十年代“九叶诗派”的诗歌传统。这也是稍后他们被第三代诗人攻击的地方,他们还飘在空中,第三代诗人一开始就落在地上。不过这里所说的感觉,只是针对他们在八十年代初期的诗歌。

1982年10月,我们在西师因为诗歌作品和诗歌美学激烈争吵,就是在这么一个背景下。我还小里小气的计较一些诗句,他们可能已经准备在观念上翻篇了,所以今天我会说,他们是对的,我当时也确实没有那些反叛和先锋的意识。另外有两个词,常常会用来解释我们当时的行为。一个是“影响的焦虑”,当代美国大批评家哈罗德·布鲁姆写过一本书《影响的焦虑》,大概是说一代诗人面对上一代诗人,以及之前的所有诗歌传统,会感到一种巨大的压力,他们生怕活在上一代诗人的阴影里,因而必然对上一代诗人有着强力误读。我觉得那个时候,我们到不了这个级别,我们都太年轻了,还不够格产生这种压力。另一个词“弑父情结”到是比较准确,野心勃勃的年轻一代急于上位,必须把父亲杀掉,这个合乎我们当时的状态和心性。

还有一个公案,关于“第三代人“这个名字,究竟是谁提出来的。那个篝火晚会上,闹哄哄的人群里迸出来这个词时,我并不知道是谁,当时也无人关心。今年上半年,四川一个很优秀的诗歌批评家胡亮,完成了一本二十万字的书《朝霞列传:八十年代巴蜀先锋诗群》,在这本书中他考证出,西师的郭绍才,廖希那拨人里的主力选手,早就想好了这个名字,并写有一份“第三代人宣言”。我倒是相信这种说法,因为“第三代人”这个名字,不太像即兴说出来的,更像是深思熟虑的结果。那么,也许是一开始他自己也不自信,没有拿出来,然后很快就吵翻了,来不及拿出来,总之,胡冬、万夏和我,应该是到现在也没见过那份东西。顺便说一下,《朝霞列传》这个书名真好,又高级又惊艳。

在重庆北碚的这次聚会,诞生了“第三代人”这个名词,这一点很重要。回到成都后,成都科技大学的何继明找上了我们,成都科大和我们川大紧挨着,中间就隔了一条公路,后来也并到川大了。何继明是79级的,有大哥的能力和风范,他在科大也组织了一个社团,不完全是写诗,而是一批有抱负的理想主义青年,他们的社团感觉组织性和凝聚力更强,有一点帮派的意思。何继明对“第三代人”这个说法,特别感兴趣,特别认同,西师和我们已经闹翻了,胡冬就决定让成都科大加进来,和南师一起,还是三个大学,继续展开我们的诗歌事业。一个多月后,胡冬、何继明和我就奔赴南充,和万夏他们共商大计。那时成都到南充,要坐一整天的长途汽车,很辛苦的。南充的聚会非常和谐,非常成功,讨论了各种合作细节,我记得甚至还讨论了一些诗歌写作技术方面的东西,这是和第三代人相关的第二次聚会。从南充回成都后,我不记得是什么原因,在南充谈好的事,一件都没有落地。然后没过多久,应该是特别个人的原因,胡冬完全像变了一个人,没有热情,没有兴趣推动任何事情,再后来,连人都很少露面了。也许是因为有更大的平台了,也许是胡冬人整个颓了,我们在学校那个白色花诗社,也无人主事,很快就自行消散了。

然后就到了83年春天,我的大二下学期,因为近,又好玩,我就整天和何继明那拨人混在一起。在何继明的主导下,我和他频频去成都各个大学串联,那个时候每个大学都有学生自己的诗社,很快我们就组织了成都的十来所大学,成立了成都大学生诗歌联合会,我记得是在望江公园开的成立大会,时间应该是5月或者六月,人很多,肯定在五六十人以上。这个成都大学生诗歌联合会是我们自行成立的,没有向谁申请,也没有经过谁的批准,按规矩应该算一个非法社团。我们其实也是非常松散的,也没什么要求和章法,每个学校会有一两个带头大哥。经常的活动,内容主要是读诗和喝酒。何继明让他手下一个兄弟叫李小嬴的,做了会长,我被推举为主编。我们还是要编印我们的会刊《第三代人》,编选稿件的时候,因家里有点事,我就回老家了,诗稿基本上也是何继明他们编的。很快就到暑假了,何继明正好也毕业了,他就把编好的诗稿带回老家,四川广元旺昌。那个时候的民间刊物,都是打字机打在蜡纸上,然后油印出来,一般可以印到几十上百份。新学期开学时,何继明让人把装订好的诗刊带到成都,这就是中国的第一本《第三代人》诗刊,1983年9月正式面世,“第三代人”这个名词,也正式进入到一种公共生活中。

这本《第三代人》诗刊,大概有二十几个作者,全是成都各个大学的在校学生,绝大多数都属于青春期写作。就我所知,后来还在写作的,只有胡冬、唐亚平、邓翔、陈绍陟和我。何继明用“北望”这个名字,写了一个“第三代人宣言”,诗刊里也有他好几首诗。北望那几首诗其实写得相当好,有汉语里的艾略特那种语感和戏剧性。但是他一开始就不是以诗人的身份出现,我也没感觉到他对诗歌有真正的热情,记得我们到处串联时我还问过他为什么要这么干,他说是为了聚集力量,搞民主运动,所以多年来我就没把他看成一个诗人。我那个时候肯定不知道民主运动是什么,只觉得写诗是最重要的,我真的觉得,一个人要是不写诗,生命一定很无趣。《第三代人》出来后,应该在四川,包括重庆,那时重庆还属于四川,有比较大的影响,特别是在大学生诗人中,但也就仅此而已,这种影响基本上没有出四川。如果按今天的眼光看,除了邓翔的作品,其他的基本上都是“少作”,青春期的习作,在诗学维度上没有什么意义。

现在,我想谈一谈诗人邓翔。邓翔有一种天生的语感,只能说是天生的,所以他一写就很成熟。一首诗的成立,首先是语言的成立,而语言的成立,首先看是否有一种独特的语感。邓翔的诗歌非常高级,冲淡、自然、及物、不感伤、不强烈、不刻意也不雕琢,有时的粗燥感,也像叶子上的泥土,和自然亲近。我知道他的一个源头,就是刚去逝的罗伯特·勃莱,不过,我想他也就是读过几首王佐良翻译的勃莱,当然,翻译得很好。一个诗人受影响,不需要读很多,有时就是几首诗,感觉契合了,心意一下子就贯通了,感觉就出来了。我现在看邓翔那些诗,觉得更好,如果再考虑到写作时间,邓翔应该有一种诗歌史意义上的重要性,在1983年以前,他是中国写得最好最成熟的几个人之一。但邓翔那种写法,那种风格,在当时完全不会被注意到。那个激情燃烧的年代,需要热闹的东西,比如先锋,比如史诗,需要口号、姿态和体量,需要一种话题性、公共性和普遍性。而邓翔是太安静了,太个人化了,像一缕清风太早吹过荒原,没有让土地湿润、青草生长,反而被蒸发了。有很多诗歌,在某个特定时期会很重要,影响很大,但时过境迁,就没有意义了。邓翔的诗歌,有一种超越时间的魅力,当时好,现在还是好。

1983年9月,就在《第三代人》诗刊出来后,可能是动静搞得太大了,川大校方就找到我,很温和的,就说你们要写诗,就在学校里面搞搞,政策上是不允许跨校结社的,我们可以在学校里成立诗社,还可以提供活动场所,和一点小经费。我想,可能每个大学的组织者都会被找去谈话,但每个学校的处理方法肯定不一样,我自己觉得川大应该是最温和的。北望毕业离校了,其他人,包括我自己,是既没有那么大的热情,也没有行动力,校方这一压,那个成都大学生诗歌联合会就自行消散了。各个学校的人联系还是比较紧密,但就是朋友似的交往,再没有组织过大的活动,也没有继续编印《第三代人》,所以,《第三代人》诗刊也就只出了一期。那时,我的辈分已经有点高了,川大为我们成立的诗社,我就让中文系二年级的钟山做社长,我还是挂着主编,有点退居二线的意思。

到1984年秋天,胡冬毕业去了天津,万夏毕业拒绝服从分配,直接就回成都了。那时成都的文化氛围特别好,特别火热,一批五十年代出生的人,成立了一个官方批准的“四川省智力开发工作者协会”,在这个协会下又成立了一个“四川省青年诗人协会”,这个也是合法的,有公章。这个在当时是很了不得的大事,那时除了作协,其他的写作者都是一种个人行为,处于一种民间、甚至地下的状态,不能结社或成立其他任何组织,不能搞铅字印刷,因为去印刷厂印东西,必须要有盖公章的介绍信。据我所知,当时全国只有成都有这么一个作协系统以外的合法的民间诗人组织。

“四川省青年诗人协会”的会长是骆耕野,副会长是欧阳江河和黎正光,秘书长是周伦佑。钟鸣、万夏、杨黎、石光华、杨远宏和我是付秘书长,副秘书长应该有七人,另外一个是谁不记得了,有可能是孙文波。另外还有几十个理事,成都各大学在校的大学生诗人,占了理事名额的绝大多数。这些大学生诗人是以我们那个“成都大学生诗歌联合会”为基础的,基本上全部会听从我的号令。骆耕野当时是成都的诗歌老大,他1980年前后,以一首《不满》得了《诗刊》的奖,一下子就在全国出名了,到北京他又和北岛他们搞在一起,这样官方和民间都认他。那时的官方和民间,并不是意识形态的,而是社会地位和诗歌观念的。我后来知道,我们这个青年诗协主要是周伦佑想操纵的。骆耕野那时的名气和地位,不需要这个,但周伦佑他们需要,我们就更需要。周伦佑那时住在西昌,他本来是想在西昌遥控成都。

没多久,万夏和杨黎来川大找我,大意是说,你看周伦佑人在西昌,其他那些老同志也没热情,我们这个诗协什么也干不了,我们应该把权利拿过来,要干事,要出刊物。他们的计划是,我们提议诗协开一次全体理事会,然后通过合法的选举,就是程序正义那种,老大当然是不能动的,我们就把周伦佑和欧阳江河他们选下来,由杨黎和我做副会长,万夏做秘书长。这么干必须要我配合,那些大学生理事都听我的,如果投票,我们肯定远远超过半数。其实直接说,就是搞一次政变。接下来的事态,完全符合我们的预期。我们开了一次全体理事会,按我们的计划作了新的选举,骆耕野也没察觉到什么不对。我想,那时肯定有一种春风得意的感觉,毕竟才二十岁,好像就在创造历史了。

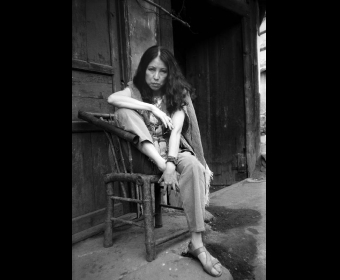

“借象·红尘”系列

关晶晶作品

周伦佑在西昌得知这次政变,星夜赶回成都,找到骆耕野。现在看来,我们这次政变夺权太彻底了,完全赤裸裸的,老同志们当然就不干了。但我们完全合乎程序,一边是周伦佑、欧阳江河、黎正光,一边是万夏、杨黎和我,算是势均力敌,可以打个平手。骆耕野一开始是无所谓的,但周伦佑赶回成都后,他在个人情感上应该更偏向他们,毕竟他们是一代人,共同的东西更多一些。一个晚上,我们七个人在万夏家里僵持了一个通宵,双方都不妥协,心怀鬼胎,各有各的道理。我记得当时就有一个感觉,可能玩政治就是这样的,非常无聊,也非常无趣。骆耕野后来就各打五十大板,把这事悬挂起来,既不承认我们的合法夺权,也不恢复以前的局面,副会长总之是个虚衔,就不了了之,他让钟鸣做了秘书长,掌管公章。这次政变让这个“四川省青年诗人协会”元气大伤,再也没有任何作为,连一般的活动都没有组织过。钟鸣后来抱怨说,他当秘书长就只干了一件事,就是擅自帮万夏盖了一个公章,然后骆耕野一生气,就把公章也收回去了。

爱因斯坦的绵祆 评论 赵野 | 狂欢与盛筵:1980:值得一读,爽

爱因斯坦的绵祆 评论 赵野 | 狂欢与盛筵:1980:值得一读,爽

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号