青年报:《时间终于让我明白》是诗集中的一首诗,你在介绍创作背景的时候说过,“如今面对故乡,我感到无限的愧疚,所以写下了这首诗。”请问一下,你的愧疚是什么?

熊焱:愧疚于内心深处那种复杂的、充满悖论的乡情。我是故乡的叛逃者,但问题在于年少的生活太苦,我努力读书,就是为了摆脱祖祖辈辈们那种艰辛的、刀耕火种的生存方式,当我在城市立足后,却又怀念起故乡已经消逝的某些农耕文明,甚至怀念故乡梯田里波澜壮阔的油菜花景和稻子成熟时的金黄画卷。我为什么要怀念?除了故乡赋予了我血脉深处的情感基因让我无法割舍之外,还在于我已远离了稼穑,不再感受农活的繁重之苦。一方面不愿再回到过去艰难的农耕生活中,另一方面又在怀念过去的岁月,这能不羞愧吗?

青年报:突然记得,你在大学学的哲学专业,你能否拿自己的诗举例解读一下,哲学思想对于诗歌的意义是什么?

熊焱:关于哲学与诗歌的关系,不少人都谈过。虽然我大学读的是哲学,但是我仅仅学习了一点毛皮。不过,我还是要感谢那段哲学的学习经历,让我学会了某种程度的思辨方式和认识我自己。认识自己,审视世界,然后再洞悉自己与这个世界的关系。写诗,在某种程度上也是如此。至于举自己的诗歌为例,这会招人讨厌。

青年报:到目前为止,你创作了大量的好诗,也获得了不少奖项,如果让你挑一首(部),作为经典留下去,留给一百年后甚至更久的读者,你会选择哪一首(部)?

熊焱:写作者向来敝帚自珍,很多时候对作品是难以取舍的。某些时候,一个写作者在人生中最重要的时刻写出了一部作品,也是写作者最珍视的作品,但却未必是他最好的、能够流传下去的作品。因此,把一切都交给时间吧,时间才是最好的评判者。

青年报:我们看你还写过两部长篇小说,你认为小说好写还是诗歌好写?你觉得主编好当还是作家好当?

熊焱:其实都不好写。对写作来说,不论是何种文体,我们都应该永远保持一份敬畏之心,需要我们献出一生的努力、持久的赤诚。向难度挑战,向未知进发,写作的长路永远是朝向险峰。同理,做其他事情也是如此。成为一个好编辑或好作家都很难,都需要守得住清贫,耐得住寂寞,坐得住冷板凳,经得住时间的检阅和淘洗。

青年报:我们再说说你的第二个身份,《青年作家》《草堂》主编。你大学毕业就进入《青年作家》了吗?当时应该有不少选择吧?你选择文学编辑这一行,主要的动力是什么?

熊焱:我大学毕业前的几个月里,面临着各种选择,北上京城,南下广东,或者考公务员,总之都考虑过。当时某消防队想招我去他们那里工作,其领导到我们学校找我谈话,我说容我想想。几天后又给我打电话,说消防队也有文学社,在那里仍然能找到共同话题的人。但我婉言拒绝了,我这时候才明白,我内心深处最渴望的还是与文学有关的工作。在机缘巧合下,大学毕业我进入《星星》诗刊工作。《星星》是新中国成立以来,至今还存在的、创刊最早的诗刊,目前也是诗坛举足轻重的旗帜性诗刊。我在那里成长、学习,受益良多,是我生命中至关重要的一个驿站和平台。后来我从那里调到了《青年作家》,仍然从事文学编辑的工作,因为热爱,也非常有幸。

青年报:你第一次进入编辑部时的印象是什么?你最近一次到编辑都干了什么?如今十几年过去了,编辑部变和不变的分别是什么?

熊焱:2002年夏天,我还在读大学,当时《星星》诗刊拟在头条发我一组诗,要我提供一张照片。我就送照片过去。跟编辑部的老师们我一个都不认识,我也比较内向,拘谨,送了照片后也不知道该说什么。倒是编辑部的老师们很热情,平易近人,主动跟我说话,稍稍缓解了一下我内心的紧张。没想到两年后,我和他们竟然成为了同事,人生就是这样充满了闪电般的奇迹。至于当时具体说了些什么,如今完全忘了。调到《青年作家》之后,我的工作性质并未发生改变,只是涉及的文体更多了一些。这么多年,不变的,是对文学的赤诚、编辑工作的那份匠心,变的是随着时代变化,文学的传播、语境、观念都在发生变化,我们不能墨守成规,还得与时俱进,不断创新。

青年报:《青年作家》创刊于1981年,在上世纪八十年代,被誉为中国文坛“四小花旦”之一,在作家中影响巨大。杂志办得好不好,自然与主编有关,你和历任的哪些主编有过交往?他们身上有哪些为文做人的故事至今影响着你和编辑们?

熊焱:我是在2000年冬天的时候,跟川大某文学社的同学们一起到《青年作家》编辑部,当时编辑部邀请大学生们对杂志的风格、定位进行献言献策,我记得我还发了言,是针对其中一个网络文学的栏目说的,大意是网络文学刚刚兴起,但是泥沙俱下,我们刊发的稿子一定要格调高雅。就那一次,我见到了时任主编傅恒。后来我去了《星星》诗刊工作,傅恒老师早一步调到了四川省作协。这样,算是彼此见面能叫得出名字了。但我们也没什么交往。我是一个很胆怯的人,尤其是身份卑微,更不敢去主动交往,生怕打扰了别人。在我调到《青年作家》之前,《青年作家》在一段时间内,不再由成都市文联主管主办,其中的历任主编,都跟我几乎没有交集。这一点非常遗憾。对我影响最深,还是当年我在《星星》工作时候,他们那帮人身上的职业精神和赤诚热肠。

青年报:每份杂志的主编决定着杂志的风向,你是怎么理解《青年作家》中的“青年”两个字?你是从哪些方面体现“青年性”的呢?

熊焱:从文学上来讲,我理解的“青年”是新锐、大胆,具有冒险精神、探索的勇气和意识,同时也意味着梦想、诚实和无限可能。因此,我们主要通过两个方面来体现这种青年性,一是刊物的文本,开辟了“新力量”“试验场”等栏目,就是主推写作风格鲜明、具有良好潜质的文学新秀,尤其是从未发过作品、默默无闻的新人,哪怕他们的作品还略微稚嫩,但作为璞玉,将会在打磨下闪烁璀璨之光。同时我们也大力推出那些先锋精神、创新意识的优秀作品。二是以活动体现青年性,活动主要是一年一度的华语青年作家奖、华语青年作家写作营,等等。

3 如果所有精神财富的创造都需要以物质财富来衡量,那么精神创造就失去了意义。

青年报:说到你们在扶持青年作家方面的一系列措施,其中影响最大的还是华语青年作家奖,我本人有幸也入围过一次。你介绍一下这个奖项吧。全国各地,各类文学奖特别多,你觉得咱们这个奖有什么不一样的吗?这个奖运行这么多年到达了预想的效果了吗?

熊焱:华语青年作家奖是在2015年底,《青年作家》联合华西都市报、封面新闻一起打造的青年文学奖项,主要奖掖45岁以下(包括45岁)的华语青年作家,是希望把这个奖项打造成青年作家们通往文学大师的一个前站,做成一个功在当代、利在千秋的文学奖项。目前已经成功举办了6届,第七届已评选完毕,会在今年择机颁奖。这么多年做下来,我觉得在某种程度上,还是达到了效果。一是我们奖掖了一大批的优秀青年作家,他们已成为了华语文坛的中坚力量。有获得了这个奖项的,后来还获得了茅盾文学奖、鲁迅文学奖等重要奖项。二是通过与媒体的联合主办,扩大了这个奖项的宣传面。从第一届开始,华西都市报、封面新闻对这个奖项的报道是不遗余力的,是大篇幅的、轰炸式的报道,让更多的人去了解、去认识了这些获奖作家和他们的作品。

青年报:《青年作家》对作者的年龄有限制吗?对于成熟作家和青年作家,你们在用稿方面最看重的是什么?有没有什么不变的标准?青年作家与前辈作家相比,你觉得最大的优势是什么?最缺乏的是什么?

熊焱:这个问题我必须郑重地说一下,《青年作家》对作者年龄没有限制,我们对所有写作者是敞开大门的,欢迎大家投稿。至于用稿的标准,一句话,就是质量。对年轻的作家来讲,生涩一点没关系,但更重要的是创新意识和冒险精神,是那种一往无前的勇气。因为年轻,也意味着有冲劲,有天马行空的想象力,也有容许失败的退路和时间。但这也是一把双刃剑,也可能会因为冲刺得太快而缺乏后劲,写作终究是一场漫长的、永无终点的马拉松。也因为年轻而缺乏更深的哲思和更广的阅历,导致写作显得单薄和空洞。

青年报:老一辈作家,我们提起来,基本有一个成名作或者叫代表作。这么多年,有哪些作家或者作品,是通过你的手及《青年作家》成名成家的?有没有已经成为经典的作品,或者已经具备了经典特性的作品?

熊焱:有很多老一辈作家在《青年作家》发过作品,比如马识途、王蒙、贾平凹、张承志、李锐、阿来、苏童、史铁生、王小波、张抗抗、刘醒龙、毕飞宇等等,但似乎都不是他们的代表作,或者成名作。很多时候,这也是要讲机缘的。至于现在有没有具备经典型的作品,我觉得还是让时间去说吧。不过我可以自豪地说,以如今我们对青年作家的扶持力度,我们正在与一大批未来的优秀作家一路同行。

青年报:很多青年作家,把自己成名的艰难性,怪在时代身上,觉得前辈作家遇到了一个最好的文学时代,而现在文学非常不景气,你觉得这种想法对吗?这牵扯到文学性和时代性的关系问题,你觉得是时代造就了文学,还是文学塑造了时代?

熊焱:我觉得每一个青年写作者,都需要问自己一个问题,我为什么写作?当你解决了这个问题后,我觉得就不会把名利置于写作之上。名利只是写作的附加值,写作不能为名利所累。我认为,文学从来就没有是否景气的说法,文学是培根铸魂的事业,我们的写作是在潜移默化地抚育人心,而不是想着有多少人关注,能够带来多少名利。

至于时代与文学的关系,这不是三言两语能够说完的。一个优秀的写作者必然会密切地关注时代,关注个人在时代变迁中的心灵秘密和精神境遇,所以我们的写作必然带着时代的痕迹。而后来者会从前人留下的文学作品中了解到当初那个时代的历史面貌。所以,时代和文学,是相互成就的。只不过遗憾的是,没有一个写作者能够全面、清晰地还原时代的真相。

青年报:很多无名作者抱怨,投出去的作品都石沉大海了。他们非常关心,你们是怎么处理自然来稿的?文学新人能从自然来稿中培养和发现吗?

熊焱:我们有专门的编辑在负责收看自由来稿,可以肯定地说,每稿都会看。但人手有限,来稿量巨大,做不到一一回复。事实上我们也发了不少自由来稿,只是他们不知道罢了。我承认,肯定有写作者被淹没了。明明这个作品不错,但或许看稿的编辑不喜欢,然后就被否定了。中外文学史上,不少文学大家的名篇佳作也遭遇退稿。与其责怪不被人赏识,倒不如沉下心来,好好打磨技艺,写出优秀作品。在今天这个传播途径广泛的时代,一个人真的写出了好作品,通过各种途径传播出来,有很大的可能会找到伯乐和知音的。

青年报:受到网络媒体的冲击,传统文学期刊生存非常艰难,《青年作家》有没有经营方面的困境?有没有依靠政府部门的扶持?

熊焱:上级部门对我们很关心,也比较重视,从财政上给予了很大的扶持。我们暂时不需要通过经营来维持生存。文学期刊靠发行是很难生存的,因为大家都不愿意阅读了,也就不愿订刊了。文学期刊的生存问题很复杂,就不细谈了。

青年报:很多杂志的稿费动不动就是千字千元。说到这里,我想到了,你们还办了《草堂》诗刊,号称是“三高”杂志,其中有一项就是高稿费。你主编的这两份杂志的稿费情况怎么样?高稿费真能吸引优秀的稿件吗?

熊焱:我们的稿费还行吧。《青年作家》的优秀稿子也能达到千字千元。《草堂》的稿费是根据栏目设定不同的标准,从每行20-50元不等。高稿酬还是能吸引到一定的优秀稿件的,主要是对写作者劳动的一种尊重和认同。

青年报:顺便再问问《草堂》吧,这份杂志创刊于2016年,这正是许多报刊纷纷倒闭关停的时候,你们为什么要逆流而上?

熊焱:其实《草堂》不是杂志,因为没有刊号,但也要纠正一点,《草堂》不是民刊,是官方主办的、全国公开发行的是诗歌读本。至于为什么要办《草堂》,因为从古至今,成都就是一个诗歌之都、诗意之城,具有悠远流长的诗歌传统、得天独厚的诗歌环境和卓越不凡的诗歌成就。当时上级部门的领导希望成都市拥有一份与这座诗意之城相辉映的诗歌刊物,整合省、市诗人和诗歌资源,做一个行走的成都诗歌标志。而杜甫草堂,是中国诗歌的重要符号,是成都的诗歌地标,于是取名为《草堂》。更主要的,如果所有精神财富的创造都需要以物质财富来衡量,那么精神创造就失去了意义。

青年报:你还有其他业余爱好吗?在碎片化阅读和轻阅读的大环境中,你觉得年轻人多读诗多读文学作品对人生的意义在哪里?

熊焱:以前倒有一些业余爱好,比如足球。但如今人到中年,生活在做减法。除了阅读写作,好像没有其他业余爱好了。如果是以前,我会觉得年轻人多读诗,会丰富心灵、陶怡情操、完善生命。可我现在觉得,人生的意义对于不同的人而言,也各有差异。有人从运动中得到心灵的充盈和美好,有人从旅行中获得精神的富足与愉悦,他们的快乐与幸福并不一定非要从读诗中获得。当然,读诗(阅读)会让你拥有一颗有趣的灵魂。

· 中国著名文学期刊主编系列访谈之四十五 ·

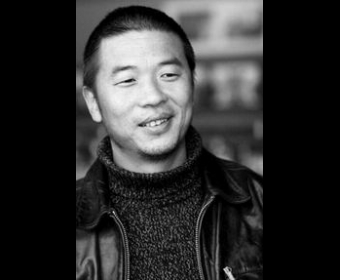

熊焱,1980年生,贵州瓮安人,现居成都。曾获华文青年诗人奖、陈子昂诗歌奖、四川文学奖、尹珍诗歌奖、海子诗歌奖、《黄河》《飞天》《诗潮》等年度文学奖。著有诗集《爱无尽》《闪电的回音》《时间终于让我明白》,长篇小说《白水谣》《血路》。现为成都市作家协会主席,《青年作家》《草堂》执行主编。

青年报记者 陈仓 李清川

来源:青年报

南方的南 评论 上海访谈|熊焱:读诗会让:把青年作家和草堂这两本重要刊物说清楚了,不简单

南方的南 评论 上海访谈|熊焱:读诗会让:把青年作家和草堂这两本重要刊物说清楚了,不简单

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号