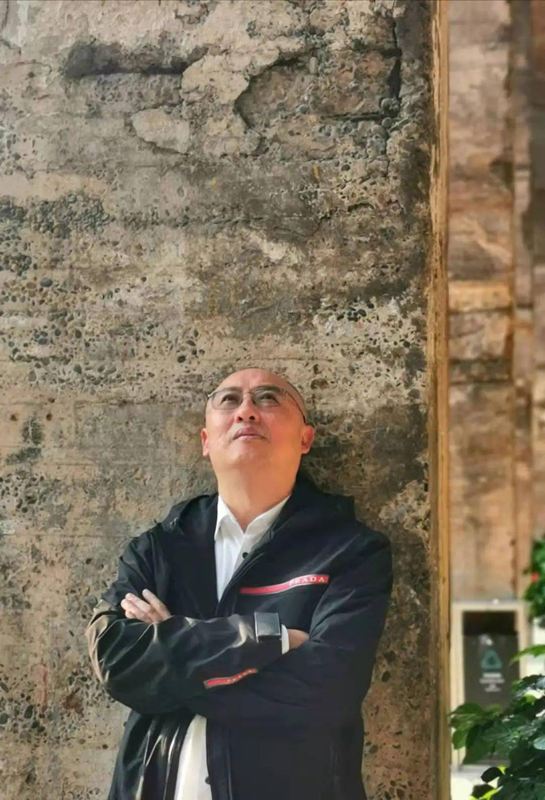

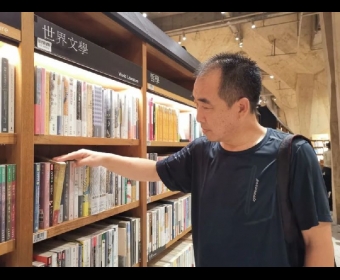

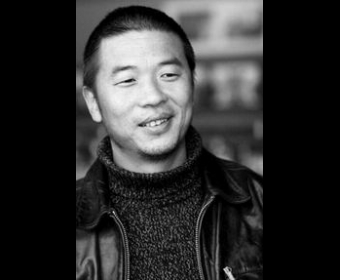

唐政,当代诗人,诗评家。曾在大学教授中国现当代文学,后辞职经商。已在《诗刊》、《作家》、《星星诗刊》、《青年文学》、《诗歌报月刊》等全国公开刊物发表诗歌、评论1000余篇。有诗作入选各种选本。代表诗集《纸上尘》。

天黑了,我就要回家

我从不替自己辩护

我认为沉默

可以蓄积更多的能量

委屈只是一种姿态

也是一种修行

每一个历经世事的人

都经历过不完美

而迷茫的赶路人

始终走不出

自己身体和心胸

勾画的曲线

就像我现在

只是暂时隐在了

别人的后面

天黑了,我就要回家

流动的光阴

一只鸟

或者一片坠落的黄叶

都是窗外正在流动的光阴

阳光变薄,夕阳变淡

你变心

也是

附近的高楼和繁华的街景

像一张慢慢掉色的

旧照片

路过的行人

明天还要继续路过

而你偏爱的人,永远只有一个背影

一阵风吹过

许多事物都超出了你的预期

如雪

夏天越来越沉闷

浮躁的颗粒

从早飘到晚,直到

电扇、蒲扇、空调和冰啤

像一队雄纠纠的武士

枕戈待旦

而所谓的风只是摆设

切开的西瓜

涌出了一团红色的火焰

当热浪无声地漫过我们的身体

奔跑的汽车

也带着慌乱的叫声

打碎了

蓝色的玻璃

从江北到江南

到处都是残花败柳

唯有清凉的女性

裸露的肌肤

如雪

似水流年

母亲已经足够老迈

浑浊的眼睛

被时光掏空了神韵

一双颤抖的手

像弱不经风的枝丫

再也握不住一缕春色

我多想抱一抱妻子

从前,只要我的手伸过去

她就会像鱼一样游过来

现在,她荒凉的后背像一堵墙

我像一张过时的画

贴在墙上

我和女儿相隔千里

而这还不是我们之间

最真实的距离

彼此都不能应对的孤独和沉默

像白发与黑发

如出一辙

阳台上的栀子花

每一朵都开得小心翼翼

在举重若轻的香气中

旁边的三角梅

和木槿花

都守住了自己的底线

别站在风里说话

别站在风里说话

风会吹跑一些关键的词语

你看,我们站在风中的身影

已经残破不堪

别站在风里说话

风会降低每一个词语的温度

你听,我们说过的悄悄话

都在风雪中冻成了冰

别站在风里说话

风会把我们的声音到处传播

带着雷的压迫,雨的水分

和抽搐的身体的颤音

别站在风里说话

每一个风里来雨里去的人

都早已习惯把多余的话

憋在自己心里

骨头

谁有这么好的眼力

看到我的骨子里

你们所谓的看见

其实不过是骨头挺立

或者弯曲的一种姿势

在这个庞大

而有序的骨头阵列中

我像一只发福的鸟

被困了多年

从一块骨头

到一把理想的剑

耗尽了我的心血和骨气

它们能有今天的修为

经历了情丝缠绕

血泪浸泡

风华和沧桑淬炼

甚至在节节败退中

褪去了剑上的寒光

这么多年

它们之所以引而不发

因为我的头上

还悬着另一把剑

那是我的父亲和母亲

用剩下的骨头铸造的

我体内所有的波澜

都是他们

一生的缩影

北冥之鱼

阳光照在流水上

大雪去了山巅

四季往返

只留下候鸟的身影

我出于本能梦见它们

思想在软弱的身体里发出蓝光

这是我确定没见过的东西

也许只是

一个早熟的梦

梦境里压着一吨的石头

上帝和爱

都有一张普世的面孔

而灵魂像一条北冥之鱼

其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也

一个悲观主义者

内心的阴影会以闪电的速度

奔向下一个阴影

但北冥之鱼

已从众多的修辞中游了出来

变成了神的面孔

静待黄昏来临

黄昏是从每一座高楼里

释放出来的,然后

便涌入地铁口、公交站、酒楼

她艳丽的尾巴,在大街上摇来晃去

像自以为是的孔雀

黄色的出租车

偶尔也会把黄昏带入深巷和郊区

似乎每个人都有自己

心灵的避难所。而这

也是黄昏变成黑夜的过程

如果把每一扇窗户都放大十倍

我们甚至能看到

爱情和亲情的底色。尤其是

一个孤独的人,在室内来回走动

无法与黑暗融为一体

而我眼前永远是父亲和女儿

挥之不去的背影,像荒山推动夕阳

一个去了天堂,一个去了远方

同样单薄的身体里

浸透着孤独和爱

壳

那个坐在河边

钓鱼的人

鱼其实一直就在他的心里面

而牧羊人的眼中

每一只羊

都要大过春天的草地

生活中有许多假相

都寄生在

一个空空的壳里

一个用梦想支撑起来的壳

何尝又不是

一个画地为牢的壳

一个假鱼和羊进

退有度的壳

像春天的风吹着夏天的花

顾瑛

作为60后诗人,唐政的诗写得端庄、大气,有板有眼,或表或里都体现了一个传统文人绰约的诗风诗骨。“我已把最好的年华/献给了它/而现在/它依然拿不出一条像样的山路/回应我多年的爬涉”(《南山之爱》)这也是他和诗歌几十年循环往复而又坚定不移的关系。

在中国当代诗人中,唐政的诗歌辨识度极高,他曾经在大学教授中国现当代文学,有着深厚的诗学涵养,他的诗歌张弛有度、气宇轩昂,字里行间总是透出来一种“雅正之气”。

他走的是汉语的正步,遵从中国传统文人的表达习惯,无论是用词结句还是发现和发掘它们之间的秘密,都体现了他“光明磊落”的一面。不隐藏,不做作,不夸耀,也不放纵,因此,他的诗歌语意通透,行文有声有色,不仅有坚实的逻辑力量和诗学底蕴,而且在形式上表现得极为自律。

唐政的诗歌在语言上有“洁癖”,很难看到不雅之词,用语中庸,选词宽泛,既无词语的暴力倾向又无压迫感,叙述和抒情皆不温不火,游刃有余。也正因为这些原因,他的诗歌总体呈现出唯美的态势。

唯美也是“学院派诗人”的典型风格,虽然民间多有诟病,认为过于唯美会显得刻意做作,会因此伤害到词语的组织原则。但唯美本身并没有错,只要这种美不是牵强附会,不是刻意而为,就不会因为唯美而欠缺诗意的力量,或者因为唯美失去了真性情。唐政的诗歌里基本没有美与非美、诗与非诗的价值混淆和评判歧义。因为他尊重汉语的表达习惯,维护汉语语法约定俗成的规则,用尽量标准的表达方式宣誓汉语主权。唯美是唐政理想主义诗学的集中体现,“他的心里/埋着一盏灯/他是一个有光的人”(《有光的人》)。

此外,他似乎对表面优雅和安静的词语特别的宠爱,几乎不用“沉重之词”和“艳丽之词”,行文轻柔、温和,用情不着痕迹,“也许只有消亡/才配得上如此的寂静”(《雪》)。唐政诗歌中绝大多数词语既宽泛又优雅,而且特别喜欢名词,极少用动词和形容词,名词安静、保守,又最容易体现词语本意。“不是所有的事物/都需要粉饰/荒坡上,雪堆得再厚/依然是荒坡,不是遍地羔羊”(《雪》)。

唐政不仅写诗,而且深耕诗歌理论,多次在《星星·理论》上发表具有建设性的诗歌理论文章,如他的《把诗歌还给人民》在诗歌界就曾引起巨大的反响。他是一位在理论和实践上都坚持不断磨砺的具有丰富经验的当代诗人。

虽是60后,但唐政的诗歌没有一点老气横秋之象,反倒有一种青葱之气。说理,以哲学为导向。抒情,向深处用力。他不仅在词与词、句与句之间建构起了一种庄严的逻辑和认知关系,而且给中国当代诗学注入了标准化的创作体验。其诗风圆润通透又奇崛突兀,代入感和在场感极强。“父亲说:去飞吧/每一个高度都需要证明”(《风筝》是理性和激情的互动。“有时候,这世界也需要他们发声/不是普通的表达或者附和/而是要吐出/含在嘴里的铁”(《沉默者说》)是对“沉默者”真实性情的高度概括。

据了解,唐政从八十年代开始写诗,中途有十多年停笔从商,2018年开始重出诗歌江湖,相继在全国各级刊物上发表了近千首诗作,《作家》、《山花》、《安徽文学》、《诗潮》、《诗歌月刊》、《星星诗刊》等诸多主流媒体都用大版面刊发过他的诗歌,显然,他的诗得到了中国主流媒体的认可。这也是“学院派诗人”殊途同归的不二选择。

唐政的诗,属于本分写作的范例。不油滑,不装腔作势,也不迎合,朴素、干净,言之有物,言之有理,其整体风格雅正、空阔,在自然和性情中建构诗意空间。

所谓雅正,雅和俗对应,正和邪对应,这也是唐政的诗学态度和诗学追求。诗歌之雅,是唯美,也是淡雅,不追逐俗事俗物,尽量用书面语言表情达意。而诗歌之正,是端庄,是正气,是一尘不染和心无旁骛。表达上符合汉语的基本习惯和正常人的思维,不出格、不破防,而更加难能可贵的是,尽管骨子里是一个传统文人,但其诗风却并不传统,能够做到与时俱进,充满了意味的不确定性和突然性。常常从意想不到的地方入笔又从悬崖跌宕中收笔,诗意突兀,进退自如,具有审美的无限广阔性和贯穿性。如《想念》“血液会想念它的源头/骨头会想念/它的每一次挺立和弯曲”入笔就是一地波澜,而又以“每一块镜子会想念/它作为玻璃的那些岁月”收笔,从具象到抽象,又从抽象回到具象,诗意几经反转,有峰回路转与豁然开朗之美。再如他的《我和草是一伙的》用拟人手法起笔,层层设计,然后从“花”和“草”中杀出重围,“你看我这卑微的样子/早已和花/分道扬镳了”诗意的突然提升和收笔,充分表明了诗人高超的嫁接技术。“我仰望/也是因为星空中/还有自己的影子”(《仰望》)从仰望星空中的各种物象到最终仰望自己,这不仅是人生的进步,也有大开大合中的收放自如。“而自从父亲去了天堂/天上的事物/就变成了一种深深的祭奠”(《天上的事物》)“祭奠”一词用得刻骨铭心,从可望不可及到回归内心或者亲情,没有物化的过程,只是精神的激荡和跳跃。“因为天空完全不会容忍/一只风筝/用这样的方式/表达飞翔的欲望”(《风筝》)从风筝飞翔的真实状态中揭示人生易变和命运多舛的残酷和无奈,在肯定与否定中完成了一个硕大的哲学命题。这三首都涉及到天空的诗,也是诗人心路历程的再现,从小我到大我,从自然到人生,每一次复盘都像是在烈火中永生。

唐政的诗歌特别注重结尾的突兀和反转,常常以极致的方式把他对事物的态度推向诗意的高峰。“一片乌云从天边飘过来/谁也说不清它的真实意图/和来龙去脉”(《心灵拐弯的地方》)“妻子撑起一把小花伞/从街对面一飘一摇地走过来/她完全不知道/这场雨来得有多么艰辛”(《今夜的雨》),他几乎所有的诗歌结尾都意味深长,但又绝不是人为的拔高或者刻意的反转,总是在水到渠成中洞悉词语之间的秘密,揭示事物停留在远方的真相。

我们说,唯美的诗歌常常会带来审美疲劳,或者被所谓的美引入审美的歧途,这要求诗人有空阔的境界和视野,有发现“特别美”和“不一样美”的能力。比如,“一杯茉莉花茶/从沸水里熬出来的香气/有优雅之殇”(《滋味》)一个“优雅之殇”就把茉莉花茶的香气用视觉的形态呈现出了不一样的美,这既是发现又是创造。“就像我现在/只是暂时隐在了/别人的后面/天黑了,我就要回家”(《天黑了,就要回家》)从象到意,有绝处逢生之妙。此外,对美的实质还要有全方位的认识和把握,不能拖泥带水,不能似是而非,也不能想当然。唐政在创作时,刻意地拉开了词语之间的距离,给读者有意识地腾出了再创造的空间。而且行笔柔缓,状态松弛,也给诗意一个自然发酵和自然释放的余地。比如他的《滋味》,没有一个劲健的词语,在慢抒情中把握内在的节奏,不让内心里浓郁的情感奔涌而出,“而一杯烈酒像一团火/它的壮丽之行/揭开了许多事物的真相”用“壮丽之行”展现烈酒的狠劲儿,不仅形象化,而且状态化了,读者能从“壮丽”的味道中品出个中诗意。“还有柠檬水、红酒和奶茶……/它们在舌尖的根部/种植各种幻想”这是对味道的神化,在“幻想”中享受幻觉。最后一段更是点睛之笔,“在众多的人生滋味里/一杯清水的忧患/是最不容易表达的”一杯清水本来无色无味,但“一杯清水的忧患”却包含了更多复杂的情绪和哲学思想。这和徐志摩的“在青草更青处”一样有只可意会不可言传之妙。

感性的事物用理性的方式表达,抽丝剥茧,揭示隐藏在事物背后的真谛,反之亦然,理性的事物用感性的方式表达,变物象为心象,两种方式相得益彰。诗歌写作最怕概念化,也最怕说教,一般理性的事物入诗都有表达的局限性。但这恰恰是唐政最为擅长也是惯用的方式。如《对话》中,诗人从各种各样的对话中去寻找它们的共性和诗意的存在。“这是我觉得最安全的对话方式/心里想的一旦说出来/就不再与我有关/我也不期待它们的回应”表面上看去,诗人似乎在讲诉一个道理或者表达某种人生态度,实质上却假借物与物之间或者人与自然之间的统筹关系建构一种形而上的诗化蓝本。再比如《伞》,写的是母爱,“最心疼的/莫过于天下母亲/她们恨不得拿着伞/一直在风雨中候着”“而母亲给我的那把伞/再也撑不开了”因为“伞骨还握在手中/伞面却像一朵云/飘到了遥远的天空”,本来是一件很感性的事物,但诗人的笔力却只放在“伞”上,在第二维或者第三维空间里展开他的言说,有见物忘意的功效。

唐政是一个理想主义者,也总是在诗歌中去表达他的理想。但又不想说得很清楚,在欲说还休的状态中,他常常借题发挥,或者说借彼物说此物,互相纠结,陷入一种矛盾的情绪中。比如他的《如雪》,开篇时可能想表达一种情绪,但写着写着就写到别的情绪上去了。有时候,从诗题上很难揣摩他究竟要写什么。有时候,当我们刚要进入他的情绪,他却戛然而止。总之,读唐政的诗,随时都充满了不确定性和突发性,感觉思维常常跟不上他的节奏。

“像我这样瘦弱的身体/只适合让风去拥抱/风啊,你就把我抱得更紧些吧”这也许就是他本人的真实写照。

顾瑛:重庆工商大学文学与新闻学院副教授,北京师范大学汉语言文字学研究生,致力于中国传统文化研究。

在水一方 评论 唐政:心灵拐弯的地方 | :唐政是一个理想主义者,也总是在诗歌中去表达他的理想。但又不想说得很清楚,在欲说还休的状态中,他常常借题发挥,或者说借彼物说此物,互相纠结,陷入一种矛盾的情绪中。

在水一方 评论 唐政:心灵拐弯的地方 | :唐政是一个理想主义者,也总是在诗歌中去表达他的理想。但又不想说得很清楚,在欲说还休的状态中,他常常借题发挥,或者说借彼物说此物,互相纠结,陷入一种矛盾的情绪中。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号