三

《清河县》大概是朱朱最重要的作品,也为他赢得了极大的声誉。这一组“故事新编”,同样具有强烈的视觉性,在潮湿的雨雾中,不断勾画人体的轮廓,流动的目光、那些动作、阴影和质感,逗引出无边的诱惑与暗示。为了“诱敌深入”,朱朱也更多考虑到读者,不仅在第一首《郓哥,快跑》中,让我们随了郓哥的奔跑,踉跄跌入“一长串镜头的闪回”中,也非常注意布光的效果。必要的时候,他甚至亲自提上一盏灯,让一束光照向身体的局部:

——可以猜想她那踮起的脚有多美丽——

应该有一盏为它而下垂到膝弯的灯。

这束光,好像在维米尔的画中出现过,却也有一种宫体诗的不厌其烦和恰到好处,时间的裙子被掀开了,我们作为读者,也作为“偷窥者”,被指引了观看历史的私密之美、隐微部分的曲线。我最近一次讲朱朱的诗,是在台湾清华大学的课堂上,负责报告的一位小女生,津津有味地解读了《清河县》,她注意到无处不在的暗示性,比如朱朱经常使用“粗大”一词(“我粗大的喉结滚动,/似乎在吞咽一颗宝石”),小女生停顿了一下说:“这能让我们想到其他地方。”对于《洗窗》中这一段:

她累了,停止。汗水流过落了灰而变得粗糙的乳头,

淋湿她的双腿,但甚至

连她最隐秘的开口处也因为有风在吹拂而有难言的兴奋。

她也不由自主表达了喜爱,认为其中难言的快感,女性读者都能够分享。话锋至此,课堂上的其他女生,脸上也都漾起了“我们懂的”的光晕。这也印证了我的判断,朱朱虽然惯以男性的情色视角,写女性的形象,但他不是那种“把粗壮奇长的镜头伸出”的蛮牛,而是能曲尽其意,同理以致共情,果然深受两岸各届不同世代女性读者的喜爱。

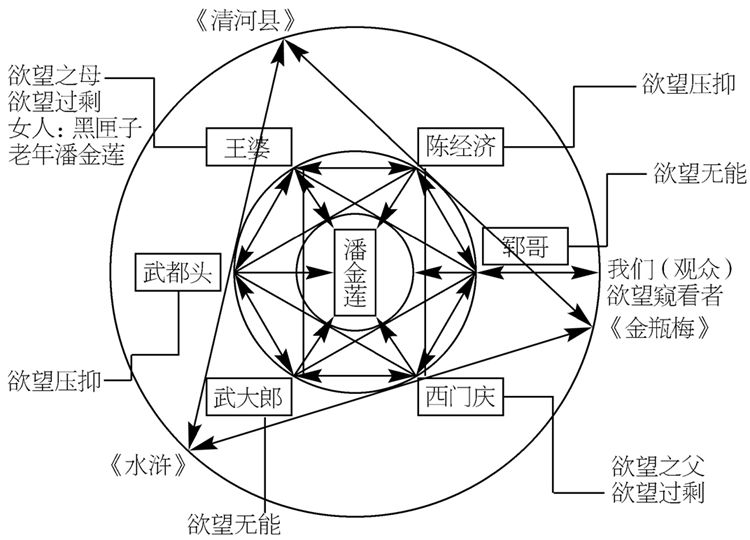

将历史情色化,处处着眼其阴影、褶皱,这种“稗史”式的眼光,在当代诗中并不意外,稍不留神,也会落入轻巧、流俗的趣味之中。在《清河县》中,朱朱有意挑起一盏灯,让读者窥见历史幽微的曲线、裂口,但这组诗最了不起的地方,还是一种维米尔式的专注和笃定,一种赋予结构的热忱。我读了马小盐的评论《〈清河县〉——朱朱所构筑的诗歌环形剧场》,看她煞有介事地梳理潘金莲、西门庆、武大郎、武松、王婆、陈经济等人物之间复杂的欲望与观看,并给出了一个令人咋舌的结构图:

这个构图包含三个圆环和更多的三角,似乎评论者“脑洞大开”的产物,但她的分析,我基本认同。在这组诗中,朱朱的确显示了非凡的结构能力,单是《洗窗》这一首,就足以令人目眩:

一把椅子在这里支撑她,

一个力,一个贯穿于她身体的力

从她踮起的脚尖向上传送着,

它本该是绷直的线却在膝弯和腹股沟

绕成了涡纹,身体对力说

你是一个魔术师喜欢表演给观众看的空结,

而力说你才是呢。她拿着布

一阵风将她的裙子吹得鼓涨起来,腹部透明起来就像鳍。

现在力和身体停止了争吵它们在合作。

这是一把旧椅子用锈铁丝缠着,

现在她的身体往下支撑它的空虚,

它受压而迅速地聚拢,好像全城的人一起用力往上顶。

站在椅子上的潘金莲,巍巍然如一位凌空的女神,被全城人的眼光,也被“我们”(读者)的眼光向上顶起;而一个力量又倾泻下来,在与身体的抗衡、对话中,形成了一个复杂的平衡系统,绷紧的直线之外,还有曲折与凹陷处的涡线。如果把这张图画出来的话,应该完全符合力学的原则。我们能想象,朱朱像一个画师,更像一个工程师,倾身于视觉的想象,绘制了这样一个镂空的人体、一个摇摇欲坠的结构。“我们”也在他的引领下,参与了“洗窗”的游戏,感受危情的一刻。前面一首,诗中出现过的“绞刑台”意象,而此刻,看客们似乎站到了踏板上:“姐姐啊我的绞刑台/让我走上来一脚把踏板踩空”。

《洗窗》中重力与身体的争吵、合作,隐喻了“欲望”与“观看”之间的关系网络,同时也像一种分光镜,折射出了诗人思辨的光谱。朱朱似乎要用某种心理学的框架,试图给出一种人类生活、文明的阐释。如果说潘金莲作为一种幻视对象,寄托了集体性的欲望,王婆作为她的晚年映像,则蠕动于整个结构的最底部,吸纳了欲望解体后的剩余物:“朵朵白云被你一口吸进去,/就像畜生腔肠里在蠕动的粪便”。在后来的访谈中,朱朱交代过他的构想:

我尤其要将王婆这样的人称之为我们民族的原型之一,迄今为止,我的感觉是,每一条街上都住着一个王婆。我记得金克木先生在一则短文里提及,有两个人,王婆和薛婆是我国历史上最邪恶的两位老太婆。是的,的确邪恶,但她们所意味的比这多得多——文明的黑盒子,活化石,社会结构最诡异的一环,乃至于你可以说她们所居的是一个隐性的中心。

——《杜鹃的啼哭已经够久的》

这段文字应该被广为引述,有批评者提醒,不要以为朱朱也在操弄国民性批判一类话题,“王婆”作为一个原型,更多是一个构造幻象的语言动机、一个丰盈的伦理剧场。这样的判断吻合于当代诗歌的“行话”,即所谓“历史的个人化”,最终要归结到差异性、归结到“语言的欢乐”,不然就会落入粗笨的历史反映论。在我的阅读感受中,朱朱还是一个相当较真的写者,不完全耽于语词的享乐。他挑起一盏灯,照进清河县的深处,灯火洒落处,巨细靡遗,他要指点给我们看文明隐秘的构造。

近年来,当代中国的强力诗人,纷纷转向历史题材的书写,间或穿插了民国的、晚清的、晚明的、六朝的符号和情调,这几近一种潮流。朱朱的叙事诗,多从历史人物和文学典籍中取材,如《清河县》、《青烟》、《多伦路》、《海岛》、《江南共和国》等,似乎随喜式地参与其中。但深细来看,他的“故事新编”有特别的路径,不完全在潮流之中,并不必然表现为对历史身体的随意撩拨、抚弄。由于在特定议题上反复纠结、倾心,不断尝试建立模型,不同于历史“个人化”之后的琐碎自嗨,他的诗反而有了一种“解构”之后“再结构”的活力。《清河县》之外,《江南共和国——柳如是墓前》也是令人瞩目的一首。

甲申年五月,清兵南下之时,江南的传奇女子柳如是,曾应兵部尚书阮大铖之邀巡视江防,以激励士兵守城的意志。朱朱的诗取材于这个传说,结合相关史料,让柳如是“盛装”出场:朱红色的大氅、羊毛翻领、皮质斗笠、纯黑的马和鞍,“将自己打扮成了一个典故”。作为“集美貌才智”及刚烈品格于一身的奇女子,晚年的陈寅恪为柳如是做传,意在“表彰我民族独立之精神,自由之思想”;同样,在柳如是身上,朱朱也寄托了很多,她不仅是“江南共和国”的精神代言,而且又一次凝聚了写作者的激情:

薄暮我回家,在剔亮的灯芯下,

我以那些纤微巧妙的词语,

就像以建筑物的倒影在水上

重建一座文明的七宝楼台,

用文字造境,构筑“七宝楼台”,也就是进一步为文明赋形,“江南共和国”确实可以看作是一座写作模型中的“幻觉之城”。在论及当代诗中存在的某种“江南style”时,在上面提到的文章中,秦晓宇认为“所谓‘江南范式’,我理解,是不那么‘朝向实事本身’的”,“那些词与物的光影、流年、情绪,全都是审美意义上的旧物”,写作因而显现为“一种呵护与调情般的互文”。他的话讲得漂亮,说破了“江南”的文本性、符号性,朱朱这首《江南共和国》也出色地体现了“调情般的互文”,在静与动、明与暗、柔媚与刚健之间,实现了一种动态的平衡。然而,它果真缺乏“朝向事实本身”的努力吗,这倒是可以讨论的一个问题。

显然,对于自己处理的主题,朱朱在知识上、感性经验上,有相当的把握:“南京是一件易燃品,所有设立在这里的王朝都很短暂,战火与毁灭性的打击接踵而来。‘失败’正可以说是这座城市的城徽。”朱朱曾这样谈论自己生活的城市,也道破了南京的历史特殊性。作为六朝古都,南京据守长江天堑,虎踞龙盘,有帝王之气,但自东晋南迁以来,又一次次成为北方铁骑南下袭扰、征服的前沿。建都于此的王朝(政权),不仅都很短暂,且无人能统一北方,如近代的洪秀全、孙中山、蒋介石。中国历史上的统一,“成事者皆以西北伐东南”,这也包括20世纪的中国革命。从历史的长时段看,南北之间、游牧社会与农耕社会之间、北方的粗朴豪放与南方的绚丽奢靡之间,通过贸易、征战、掠夺和融汇,形成了一种相互冲突又依存的动态结构,如何将南北的张力纳入统一的文化政治构架,使北方免于匮乏,南方免于战乱,是中国历史内部的一种结构性难题,长江之水也犹如一根绷得紧紧的琴弦,一次次的战火,都仿佛内在焦灼的一次次释放,一次次文明的毁灭与重造。

朱朱擅长书写微妙的女性经验,这一次他“积习难改”,仍用女性的身体来比拟一座城市的命运,在压抑与快感、守城与破城、文明的糜烂与“外来重重的一戳的暴力”之间,不断进行“猝然”的翻转。这一系列的辩证把玩,看似在身体与欲望的层面展开,事实上恰恰挑动了南北之间的结构性张力,尤其是“有一种深邃无法被征服,它就像/一种阴道,反过来吞噬最为强悍的男人”一句,带有一种可怕的肉感的吞噬力。当代诗的历史书写,往往会以“音势”的甜美、细节上的堆砌与转化,取消特定的社会政治内涵,或将“正史”的硬壳溶解,开掘“稗史”的妩媚、幽暗。在这方面,朱朱无疑是行家里手,但他的写作之所以脱颖而出,不为潮流所淹没,不仅因为在风格上造就“‘江南’和它的反动”,同时也在于虚实相济的能力,以隐喻的方式把握“事实本身”的动态结构,强力拨响了历史内部的琴弦,敞开了她的纵深和螺旋线,这是需要特别注意到的一点。

四

文明在成熟中颓废、糜烂,“已精确到最后一小截弯翘”(《野长城》),需要“外部重重的一戳”来唤醒内在的激情,类似的观念,在朱朱的诗中不止一次流露,也好像是《林中空地》中惊悚画面的不断复现:在暴力与宁静的辩证中,存在了一种强大的精神造型。对于文学风格的茁壮而言,这样的张力是必要的,正如诗中写到的:“即便他远行到关山,也不是为了战斗,/而是为了将辽阔和苍凉/带回我们的诗歌。”(《我想起这是纳兰容若的城市》)但我们只能在美学的意义上,看待战争和离乱吗,这一切只是为了让笔尖“吮吸了夜晚的冰河”?朱朱的写作,并不如一般评论所期待的那样简单,即便只是“辽阔与苍凉”的情调,也会有碎了的石子落入修辞的齿轮,卡住词语光滑的运作,迫使它翻转出经验粗糙的实在面。

随了身份和工作方式的转变,在朱朱近期的作品中,越来越多出现了漫游的主题,视野也逐渐从江南城镇、古典的小说和人物,扩张至对异域文化和生存情境的观察。这样的变化具有一定的普遍性,由于艺文活动的密集、国际参与机会的加多,“旅行诗”、“纪游诗”成为不少当代诗人开始热衷的类型。在朱朱这里,依照“××与它的敌人”之结构,在他的漫游之中,我们却不时能读到频频的反顾、一种重返本地现场的冲动。像《小城》一诗,描绘一座欧洲小城安谧、和平秩序的同时,又渲染“铺满天鹅绒的监狱”一般的幽闭。诗中的“我”渴望归期、渴望恢复弹性,好像“尖利的暗礁/和恐怖的漩涡”才能带来实存之感。《新泽西的月亮》这首,感叹一位昔日女友的变迁,她从激进、狂野的“时代女郎”,变成美国舒适中产囚笼中的主妇,每当谈起原来的母国,“嘴角就泛起冷嘲的微笑”。作为不得不生活在母国的读者,我们能感觉到那一抹微笑中的隔阂,能感觉到所谓进步自由世界的教条、蒙昧。为了对抗失望的情绪,朱朱在诗中安排了一场梦中仪式:

无人赋予使命,深夜

我梦见自己一脚跨过太平洋,

重回烈火浓烟的疆场,

填放着弓弩,继续射杀那些毒太阳。

这样直率、热烈的文字,在朱朱笔下并不多见,“我梦见”只是激情退却后的一种对激情怀旧模仿,是为了将“辽阔和苍凉”短暂带回笔端吗?我们分明读到了一个“疆场”的存在,“烈火浓烟”或许只是一种象征,但这个“疆场”也是一个磁场,强力吸附着“病态的跳来跳去”的诗歌语言。朱朱的语风,也随之变得更硬朗、直接,甚至放下暗示的技巧、直陈式地发言:“我还悲哀于你错失了一场史诗般的变迁”。无独有偶,这个议题也出现在了他写给张枣的《隐形人》中。不同于一般的悼亡之作,这首诗包含了某种有别于“知音关系”的对话性:

中国在变!我们全都在惨烈的迁徙中

视回忆为退化,视怀旧为绝症,

我们蜥蜴般仓促地爬行,恐惧着掉队,

只为所过之处尽皆裂为深渊……而

你敛翅于欧洲那静滞的屋檐,梦着

万古愁,错失了这部离乱的史诗。

这段诗写得有点沉痛,在诗人普遍倾心的“悠悠”、“万古愁”之下,朱朱强调地上发生的一切,他也不妨将其点破:“中国在变!”“这部离乱的史诗”可能被错过、被无视,但无人能真的幸免,我们或如浮木般漂流,或“蜥蜴般仓促爬行”。“惨烈的迁徙”或许还是一个抽象的说法、一个模糊的背景,但朱朱的“精确性”中生成了一种论辩性,硬朗的语风背后,也有可以明确亮出的观点:

我戚然于这种自矜,每当外族人

赞美我们古代的艺术却不忘监督

今天的中国人只应写政治的诗——

在他们的想象中,除了流血

我们不配像从前的艺术家追随美

——《佛罗伦萨》

这首诗在写欧洲,写无处不在的“新东方主义”偏见:一个来自中国的艺术家怎么能不反体制就在欧洲随便出现?这首诗质疑了洋人的“政治正确性”(在这方面他们与我们一样的俗气、一样的不真诚),但实际上,也不怎么吻合当代中国的“美学正确性”。估计会有朋友不习惯这样的公然表态,也会有立场相左的读者,不同意他“唯美”的矜持与傲慢。和以往不同,朱朱似乎在写一些并不那么讨喜的东西,容易被左右两方面指摘。但问题是,当代的文化从不缺乏立场,缺乏的是“立场”背后的理解力和同理心,很多激进的政治表述,因不在意现实的状况本身,反而会沦为一种“去政治”的话语消费和自我迷幻。在一片嘎嘎作响的氛围中,朱朱不愿在诗中“写政治”,拒绝的是一种“想当然”的政治,这种拒绝本身恰恰具有一种内在的政治性。

当然,从本性上讲,朱朱肯定不是一个民族主义者,他的文字还是萦绕了一种现代“浪荡子”的脱序感。但“脱序”不等于无动于衷,他的视角游走、不断跨越界限,旅行没有导致感受力在异域见闻中的扁平化、游牧化,却总在不经意间,揭破美丽世界的多重面纱,无处不在的“傲慢与偏见”,也一次次拨动敏锐的心弦。《好天气》好像算不上朱朱的代表作,从未被人特别提起,却是我个人相当认可的一首诗,朱朱在他擅长的视觉、空间想象力中,内置了一枚反讽的芯片,将“颜色革命”后变动的世界感受,装入一个早晨的“模型”中。这是个美好的早晨,蓝天白云,每件事物清洁、鲜艳,闪动着“光亮的尊严”:

好极了,这就像东欧的那些小国

从极权中醒来的第二天早晨,

长夜已经过去,不再有宵禁,

不再有逃亡,不再有镇压……

日子像摇篮,像秋千,

开头一段,洋溢了某种“历史终结论”的甜美气息,在“好天气”里,一个告别极权的、好的、民主的世界,正在“梳理自己的羽毛”。但还有一个流亡者正“踌躇于归与不归”之间,因为“好天气”之后会有“坏天气”、“漫长的危机,漫长的破坏”,更重要的是“恶,变得更狡诈,无形的战争才刚刚开始”。或许有了前面的美好晨景,读了这些“漫兴”的闲话,我们并不觉得抽象,反而眼前会浮现出“民主”大潮退去后,那些裸露出来的地区上演的一幕幕灾变。最后,朱朱笔锋一转,写到了“我们”,写到了我国“公知们”的尴尬处境:

至于我们,尚且在时差格栅的远端排队,

就像蜗牛背负着重壳并且擎住一根天线般的触角,

我们只不过是好天气的观光客,触角

偶尔会伸出大气层的窟窿。

这几行有一种极为传神的漫画感,“民主”与“极权”、“中心”与“边缘”的差序格局,结合了地理与时差的视觉想象,一道道环球的“时差线”,就是一道道有形与无形的“格栅”。“我们”正像一群难民,排队等待穿越国境,队列尽头的自由世界,则如一场盛大虚假的“楚门秀”。这是一首出色的政治讽喻诗,朱朱灵活地调动轻盈的语势,在“好天气”里带出了一连串的追问,态度也由歆慕、反顾,转入滑稽的自嘲、严肃的质询。这是一首“反极权”的诗吗?或是揭穿“好天气”里的“自由”意识形态?好像是,又好像不是,仿佛置身于格栅之中的缓慢队列,在雾霾天中向往“好天气”的我们,对于周遭的世界,也不免怵怵然,要竖起警觉的天线。

朱朱提醒读者和同侪,不要“错失了这部离乱的史诗”,他的写作也暗示,“离乱的史诗”不仅仅发生于巨变的母国,同时也是更大范围内历史颠簸的映现。在我读到《好天气》之后的不几天,“疯川普”意外当选!“民主自由”的理想在欧亚大陆带来的混乱,不仅有目共睹,甚至在辽阔的新大陆,也有可能被唾弃,进一步露出金融地产军火商凶蛮的嘴脸。世界史是否会掀开新的一页,“重回浓烟烈焰的疆场”,不再单纯是一种末世论的文学想象。“有一种深邃无法征服”,朱朱在柳如是的身上,构造了一种江南的神话,同时也寄托了写作的内向激情:渴望破城、渴望来自外部的“重重的一戳”,也就是渴望用文字的精准、深邃、螺旋的褶皱,去反噬一部“离乱的史诗”,在紊乱的线索中凝定一颗睿智丰沛的心灵。虽然那来自外部的“重重一戳”,作为一种整体性的心理及欲望投射,尚未及在社会、政治、经济的脉络中去细致分辨,但当“历史个人化”的喧喧嚷嚷,我们已逐渐听倦,“跳来跳去”的无尽转化,也露出些许疲态,一种具有结构感、能赋予事物以格局、层次的想象力,有理由被更多期待。

本文刊载于《新诗》第21辑《野长城》(朱朱专辑),2017年

爱因斯坦的绵祆 评论 姜涛 | 当代诗中的“维米:事实上,有关“看”的诗学、凝视的诗学,在文学史上是由来已久的传统。

爱因斯坦的绵祆 评论 姜涛 | 当代诗中的“维米:事实上,有关“看”的诗学、凝视的诗学,在文学史上是由来已久的传统。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号