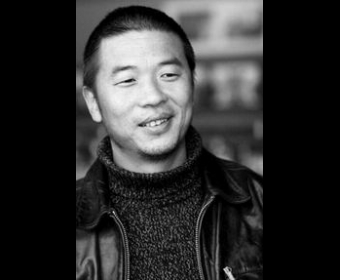

通过生命经验提炼主题,决定一首诗的广度和深度

——熊焱答诗人崖丽娟十问

◾崖丽娟 熊焱

崖丽娟:熊焱老师您好,您在《我的心是下坠的尘埃》诗集自序以《我写诗,是为了抵达孤独》为题进行自我阐释,让我也增加了对您的了解。别人写诗是为了消解孤独,您宣称写诗是为了抵达孤独,倒也别开生面。基于当今世界、时代、社会的多元化、复杂性,使得孤独在您诗中的呈现也显出多义复调性。这么说吧,在您诗中,我读到源自您内心深处的对话与诘问,虽然这种自我内在的质疑不一定完全是对抗的、违和的,但确实不止有一个声音传达出各种各样的孤独,您是不是一个特别享受孤独的人?

熊焱:大众认知的孤独,是寂寞、失落和孤单,是茕茕独影、离群索居的状态,是无所事事的无聊、苦闷。但我理解的孤独是超越世俗精神的平庸,这是一条没有终点的精神之途,在这条路上是要反叛、否定世界的腐朽,从而超越大众的庸俗,所以在我这里,孤独不是一种心境,而是一种能力。既然是能力,那便意味着它已成为生理机能的一部分,是生命本真的一部分。因此,当我写作的时候,便是在下意识地要与世俗的平庸保持距离。然而,这是艰辛的、烦恼的历程,写作中无数次的搜肠刮肚、绞尽脑汁却又一无所获时,你会感到那是一种痛苦,但又像是一个怀揣火种,在黑暗中向着曙光进发的人,心里又有着诸多期盼和憧憬。当最终写完后,自己又相对满意,那么便会有一种不可描述的愉悦和满足。这过程既让人痛苦,又让人着迷。因此,我不喜欢热闹,即使在人群中我也喜欢一个人待在角落里,独自冥想,不愿被人打扰自己的精神世界。

崖丽娟:为了做好这次访谈,我还研读了您的另外一本诗集《时间终于让我明白》,您写了很多日常温情的场景,对日常生活的挖掘构成文本独特的美学框架。尤其是第一辑“当爱来到身边”,写给父亲、母亲、妻子、女儿的那些诗盈满爱意,不仅题材引起读者的共鸣,而且带着情感温度的文字朴实、温馨、克制,感人至深。福克纳在接受《巴黎评论》采访时说:“做一个作家有三个条件:经验、观察、想象。有了其中两项,或有时只要有其中的一项,就可以弥补另外两项的不足。”您认为好诗人应该具备哪些能力?

熊焱:成为一个好诗人,应该具备很强的综合处理文本的能力,比如出色的写作技艺、归纳提炼题材的能力、自我突破的创新能力、不断提升的精神境界。如果非要选择,我认为有两个方面必不可少,一是需要具备出色的诗歌敏感度。我们在直面事与物的时候能够快速捕捉到与众不同之处,我们在创作的过程中能够不经意地呈现灵光一闪的神来之笔,这看上去是依赖于一种直觉,与一个人与生俱来的天赋有关,但也与后天的努力有关。二是要有有效地调动生命经验的能力。写作就是在调动生命经验,你的认知、感受、体察、想象,都与生命经验息息相关。我们不能对生活和现实照搬、照抄,对事与物进行表面的还原,而是要把所见所闻转化为生命经验,通过这种生命经验去处理你的题材,提炼你的主题,这决定着一首诗的广度和深度。

崖丽娟:诚如您所言,好诗人具备的这些能力远非机器人可以取代。2023年12月您应邀来沪出席第八届上海国际诗歌节,这届诗歌节一方面因有1986年诺贝尔文学奖得主索因卡先生等多位国际重量级诗人与会而受到瞩目;另一方面,诗歌节的主题设定为“诗,面对人工智能”也受到关注。在研讨过程中,嘉宾们纷纷提到早在几年前横空出世的机器人小冰,唱歌、主持、写诗、出版诗集《阳光失了玻璃窗》,引起过争议。现在,人工智能软件ChatGPT更可以模仿人类写论文、写方案,写代码,编程序、聊天、写诗……那么,ChatGPT真能代替人类写诗吗?现场听了您的发言后仍意犹未尽,请再简要介绍您的主要观点?

熊焱:我首先重复一下我之前的观点,就目前来说,人工智能写的诗还相对粗糙,暂时是无法代替人类写诗的。但人工智能具有非常强大的学习能力,随着算力、算据、算法的不断强化,有朝一日,人工智能必能写出好诗,甚至可以惟妙惟肖地模拟某位大师的作品,从表面上达到以假乱真的地步。这对没有创新能力、只是跟风和复制的写作者,必然构成巨大的威胁。以前我认为人工智能不可能取代诗人,有一个重要原因是人工智能所获得的经验都是间接经验,缺少在人类社会关系和自然环境中所产生的直接经验,也就是人类内心深处的情感和精神体验,是机器人无法直接体会的。而诗歌建构和维系着人心之间的广袤世界,那些悲伤、喜悦、孤独、迷茫……人心深处那种幽微、细腻的,甚至是若隐若现的情感的风吹草动和精神的蛛丝马迹,都是人工智能所不具备的。由此也引出另外一个问题,未来我们的写作如果还只是致力于修辞的实验、形式的花哨,而缺少内在的情感和精神的丰富性,那么这样的写作就可能成为一种无效的写作,因为无论你的语言再华美、形式再多样,人工智能都能做得比你还好。

现在,我想延伸一下我的观点,我前不久看到新闻,说美国企业家马斯克推出了他的机器人女友,除了不能生育孩子,其他方面具有社会人的一切能力,那就意味着随着科技的不断发达,人工智能也会获得它对这个世界的直接经验,而它在间接经验上又远远超过人类,所以在未来,人工智能真有可能会取代大部分诗人,只有极少数的,在直接经验上是人工智能所不及的诗人,才会继续以诗人的身份存在。到那个阶段,所有艺术都只是极少数精英的精神生产,那么人类的精神创造能力将会成为一片荒漠。希望所有科技工作者恪守伦理,不要轻易突破某些底线,让人类的精神家园永远蓬勃,无限长青。

崖丽娟:我们索性就科技改变生活的话题再做进一步深入讨论,自媒体极大改变了诗歌写作与传播方式,不仅每天数以万计的诗歌出现在各种自媒体,而且网络上针对诗坛、诗歌、诗人的批评可谓众声喧哗,甚至出现网络暴力现象。这里想问您几个问题:诗歌和诗人的尊严在大众传媒时代该如何体现?如何看待“网络诗歌”现象和社交媒体时代的诗歌?作为两本文学杂志的负责人,您对互联网的巨大冲击是否产生危机感?作为编辑,您认为好诗有哪些标准?

熊焱:自媒体的兴起在客观上刺激了诗歌的生产力,但也让大众处于一个自嗨状态,在这个网红无比挣钱的年代,很多人都想当网红,也由此出现诸多乱象。雪崩时,没有一朵雪花是无辜的,不论你出于何种目的,也不论你是以什么样的身份和姿态出现。海德格尔认为,艺术家和作品互为本源。从这个意义上讲,诗人和诗歌互为本源。诗人和诗歌的尊严如何在大众传媒上体现,那便是应该以好诗人和好诗歌的形象体现。很可惜,很多人对诗歌缺乏敬畏之心,导致大量粗制滥造的作品泛滥成灾。在互联网刚刚兴起时,诗歌的创作确实因为互联网思维在技术上、审美上、价值取向上都发生了变化,这样的诗歌可以称其为网络诗歌。今天的网络诗歌不过是把诗歌的阅读和发表途径由PC端更多地转到手机终端罢了,本质上跟二十年前的网络诗歌并没有太大的区别,诗歌文本的创作质量也并未得到太多提升,反倒是增加了喧嚣。不过,由于自媒体的监督,对诗歌生态的建设在客观上产生了一定的促进作用。比如反抄袭力度的加强,对文抄公确实是一种强大的震慑。至于互联网对文学杂志的巨大冲击,这当然是客观存在的,但更重要的原因,还是在于人们不愿意读书了,尤其是在这个碎片化阅读的时代里,在五光十色的社会信息的吸引中,社会大众对于文学的精神追求在大幅减退。但事实上网络也给文学期刊带来了巨大的流量和可能性发展模式,像董宇辉给《人民文学》带货一事,就表现出网络的强大助推力,只是由于种种原因,文学期刊的网络转型暂时还没有特别成功的案例,还需要进一步摸索。

至于好诗的标准问题,早已是老生常谈了。一千个读者,就有一千个哈姆雷特,虽然没有统一标准,但还是有普遍意义上的最大公约数。我理解的一首好诗是语言和思想的有效结合,两者缺一不可。但是做到语言和思想的有效性,也不一定就是好诗。我们常有这样的感觉,有时读某首诗,其语言表达很顺畅,也有一定的思想性,但总觉得不算好诗,因为它充满了匠气。所以,一首好诗还需要有创新性,给人以启迪;或者要有情感的共鸣性,能够打动人心。

崖丽娟:您的写作有一个明显的特点就是关注人类的心灵和精神世界,关注个体生命的存在。“中年”一词在您的诗中出现的频率相当高,这与您的年龄相吻合。您以“中年”为轴线,观照“童年”和“青年”,从自身生命体验出发,写自己最熟悉的东西。“中年”在人生阶段是一段相对漫长的时光,《中年的修辞》一诗是中年之感的集中体现,因为有一定的人生经验积淀,可以回顾和总结;《自省书》一诗则是自我精神世界向外的投射,从自己的立场理解世界(生活),从世界(生活)的立场理解自己,从而达成与世界(生活)的和解,自洽、自处、自立、自强。这是您的诗观吗?

熊焱:一个写作者的关注重心,往往与其人生经历息息相关。我从小就体弱多病,所以对个体生命的存在、人心深处复杂的人性、人类多维而深邃的精神境况我会关注得多一些。到了中年阶段,由于负重前行,对心灵世界里那些微妙的变化变得更加敏感了。但中年人要处理好作为社会人的属性,就必须得与生活达成和解,否则只会头破血流。这也是一种真切的生命体验,我只是把它真实地呈现出来,写中年的困顿、焦虑和挣扎,以及在中年的负重中所必需的坦然、旷达与坚韧。但这只是我诗观中的一部分,因为这些只是在生命此岸的现实,还有在生命彼岸的那些遥远的、幽微的、若隐若现的灵魂之光,还需要用笔去捕捉。

崖丽娟:语言是工具、是载体,但是语言的内涵与外延又会衍生出多义性。语言是否值得诗人信赖?时有听到读者对现代诗诸多诟病,认为诗人不好好写诗,只会用晦涩难懂的隐喻、象征、意象等文字修辞造成阅读障碍。您的诗典雅清幽、情感细腻、气韵流畅、节奏明快,词语本身具有极大的张力,在您看来,提高写作难度与降低阅读难度互相矛盾吗?

熊焱:不客气地说,社会大众对现代诗歌的认知还处于早期的启蒙状态。包括许多一直在写作的诗人,他们对诗歌的理解还停留在浪漫主义、古典主义和现实主义,而对现代主义和后现代主义了解甚少。而今天的诗歌早已是融浪漫主义、古典主义、现实主义、现代主义、后现代主义等为一体的多层次、多向度的审美格局。也就是说,一首诗歌,可能既有浪漫主义和现实主义的笔法,又有现代主义和后现代主义的笔法。在浪漫主义中,本体和喻体是非常明晰的。但在后现代主义里,很多时候本体是隐藏了的,并取消了“仿佛”“好像”“宛若”之类的比喻词,而是以隐喻、暗喻的方式来让读者去想象和感知。当大众还抱着浪漫主义的修辞美学来理解现代主义,那当然就觉得费解了。事实上,如果对现代主义、后现代主义的写作技法有相对深入的了解,那么对这类诗歌的阅读就不会产生障碍。但是,我们也必须要认识到的是,有一些诗人胡乱地堆砌词语,连最基本的语法规范都不遵守,结构和逻辑混乱,把诗写得生硬晦涩、语无伦次,这样的诗歌我也不喜欢,不在我们讨论的范围。而提高写作难度,在我看来,更重要的是要找到事与物被遮蔽的真相和本质,发掘精神深处不为人知或被人忽略了的东西,探索人类认知中的局限之地,呈现写作者越发宽广的情怀和逐渐深邃的思想,而不是在词语和修辞的花活上故弄玄虚。所以,从这个意义上讲,真正有追求的写作者,都会不断地提高写作难度,当他越来越多地展现其宏阔的境界和广博的思想,只会让读者越来越喜欢他。

崖丽娟:今天,诗人如何继承中国古典诗歌传统?在捡拾珍爱优秀古典诗词和借鉴西方现代诗歌二者之间如何平衡取舍?您的诗散发出深厚的人文精神,古典意象和当代经验之间存在着一种什么样的关系?您如何理解和把握诗歌的当代性特征?

熊焱:我认为现代诗仅仅是在形式上与中国古典诗歌进行了割裂,其内在的精神气质还是对古典诗歌的传统进行了传承和发扬的。首先,就技术层面而言,古典诗歌通过平仄、对比等要素所形成的韵律,对现代诗的节奏和气韵仍然有很大的借鉴意义,当然,我们也不可能再重回平仄和押韵了。其次,古典诗通过对意象的建构所营造的意境,展现着中国人在审美上的旨趣、情怀和心胸,即是说,是通过“境”来体现“意”,言有尽而意无穷,这一点非常了不得。第三,古代诗人们在诗歌中所呈现出来的那种宏大、浩博的精神气象,才是最值得我们学习和传承的。比如陈子昂的《登幽州台歌》,写的虽然是孤独和忧伤,但在悠悠天地间一个人怆然涕下的场景,呈现出来的那种浩大的宇宙观才是值得我们学习的。

在过去,西方文艺思想走在我们的前面,包括今天,西方的哲学思想仍然比我们丰厚。由于地域和文化的差异,西方人看待事物的眼光与我们有别,西方诗歌中所呈现的某些对我们有启发意义的思想、别出心裁的思维视角,包括语言表达陌生化运用的技巧,我们仍然可以去借鉴。事实上中国古典诗歌同样影响了很多西方诗人,比如中国古典诗歌中最重要的要素之一——意象,就对西方诗歌的意象派产生了深远影响。在今天,中国新诗经过百年发展,已经取得了丰硕的成果。中国新诗既有古典诗歌伟大而悠久的传统,也有百年新诗发展所形成的新诗传统,我们也不能丢弃了中国新诗的传统。

与旧时相比,今天的世界早已发生了翻天覆地的变化,古典意象也随之发生变化,甚至是消失。比如炊烟、牛哞、犬吠,这些当年乡村比较普遍的意象,在今天的乡村已经很少了。古人远行,多是乘船,或骑马,但今天的出行工具却是疾驰的高铁、汽车和一去千里的飞机。甚至连月亮这样的意象,在今天也有改变。古人说“月上柳梢头”,但在今天可能是“月上高楼顶”。如今生活的节奏较快,很多写作者都在怀念慢时代。确实,太快让我们显得浮躁,静不下心来,但是如果要你像古代那样,骑马进京需要花费数月时间,只怕那也是一件折磨人的事情。意象随时代、环境而发生变化,今天的世界也在不断产生新的意象。而我们对古典意象的传承,更多的是借鉴它的意。意既有一种事物的客观存在之美,也包含了我们主观上的美学价值观。

要理解当代性特征,首先得理解什么是当代性。福柯、本雅明等人对当代性都有过阐释,在此,我倾向于引用阿甘本的论述。阿甘本认为,当代性就是一种与自己时代的奇特关系,它既依附于这个时代,同时又要与这个时代保持距离。它不仅在空间上与当下拉开距离,同时还要在时间上不断地回望过去。这就意味着我们的写作在深入生活同时,又一定要跟我们的生活保持距离,要在适当的时刻从生活中抽身而出,对我们的生活进行审视,对过去的历史进行回眺,这样才能更好地观察、更好地理解、更好地凝望我们所处的时代以及我们所经历的生活。这要求我们要把看到的、感知到的生活,通过生命内在的经验转化为文学的经验,这是一个归纳、整理、分析和提炼的过程,涉及怎么写的问题。怎么写并不只是一个技术问题,更是一个审美问题,是美学价值观问题。而美学价值观又恰恰决定了作品的趣味和品位。

崖丽娟:诗歌如何反映社会现实?“地域”“海洋”“乡村”“都市”这些题材被反复抒写,您怎么看当下很火的“新工业诗歌”?诗歌如何避免陷入越写越窄的局面?

熊焱:我刚才说到了当代性问题,我们的写作要具有当代性意识,就不能是对现实的照搬照抄。即是说,现实首先要内化为生命的经验,再转化为文学的经验。诗歌对现实的反映,并非仅仅是对社会责任的担当,更是对更广阔的外在世界以及人类心灵世界的真实认识、记录和洞悉。此外,从技术层面上来说,也需要以诗意的语言艺术性地反映现实。过去这些年里,我们的诗歌在反映现实时过于强调了它的道德立场,而忽略了语言的艺术性,这就导致了大量的现实题材诗歌变成了肤浅的、泛道德化的作品,这不能不说是一大缺憾。

工业改变着世界,对工业的书写,其实也是对时代变迁和社会发展的记录。今天的新工业诗歌可以让后人从中看到这个社会的风貌、生活的肌理和时代的脉络,新工业的书写也可以像旧时的诗歌那样,形成一种恒久的意象。但当下的新工业诗歌也仍然存在着一些问题,依然还沿袭着对过去的工业题材的审美,更多地表现为对工业成果的歌颂和对工人辛勤劳动的赞美,也包括对工人的同情与悲悯。而工业文明应该还有更多维、更广阔的向度,尤其是新技术带给人们的精神冲击和心灵悸动,写作者不应该回避。高科技给人类带来福音,但也带来了诸多不确定性,带来了惶恐、怀疑、孤独和焦虑,比如AI能否在某一天觉醒,全面接替人类……这些都是不确定的,也是让我们忧虑和惶恐的。新工业已经完全构成了群体性的精神境况,看看满大街的人乐呵呵地刷着短视频,你就知道某些新工业给人类带来的精神瓦解有多么可怕。有的人甚至连过马路的时候都在看手机,几乎是全民沦为了手机的奴隶。

要避免诗歌陷入越写越窄的局面,重要的是要丰富思想和提升境界,善于从不同的视角去观察和打量这个世界,善于从直观性的事与物中找到新意和被遮蔽的真实。这些都可以从阅读、行走和思考中获得。有的人看似创作数量颇丰,但一直都在书写着相似的题材和表达着雷同的主题,不是在复制自己就是在复制他人,这样的写作完全是在原地转圈。

崖丽娟:您如何界定“诗人”身份?后悔成为诗人吗?诗歌在您的生活里扮演什么角色?又在哪些方面改变了您?

熊焱:我理解的诗人,是那些对诗歌恒久地充满热情和敬畏,并且写出了一定数量的诗歌作品的人。在今天,没有人会把写诗当成职业,因为写诗无法养家糊口。因此,诗人这个称谓,强调的是精神属性。既然是精神属性,那么恒久的热情和敬畏,就显得很重要。有的人年轻时写过少量的诗,后来就没写了,这种人当然不能称为诗人。除非他天赋异禀,一出手就是佳作,留下了历史佳话,哪怕很快就不写了,但他是天才,当得起诗人的称谓。有的人默默地写了一辈子都没有写出好作品,但他仍然是诗人,只不过是普通的诗人罢了。对我来说,诗歌将永远伴随着我。像米沃什那样年近九旬,仍然还能写出《晚熟》这样的佳作,其蓬勃的创作活力令人惊叹。我很庆幸我成了一个诗人,我感谢诗歌为我打开生命的一道门,让我高山仰止地向着人类诗歌史上那些伟大的灵魂去靠近,去感知他们的光辉以丰盈我的生命。我无数次地表达过,诗歌已经成为我生命的一种本真,一种生命中的机能反映,就像渴了要喝水,饿了要吃饭,困了要睡觉一样。

一首好诗要留白,有余韵,有意味,给读者留下想象和沉思的空间。多多阅读好诗歌,能培养和提升一个人对于文学的鉴赏能力,更重要的是丰富心灵、陶冶情操、充实生命。因此,没有诗,人类的生活和精神世界将是荒芜的。在今天这个众声喧哗的时代里,我还能安静地坐在一个角落中读书、写作,向着广袤的精神世界前进,全都是因为诗歌涵养我的生命。

崖丽娟:除了广泛阅读,您有什么好的写作习惯来保持旺盛的创作欲望和创作力?有过低潮期、遭遇过写作瓶颈吗?您还出版过两本长篇小说,您的志趣在写诗还是写小说?您如何看待跨文体写作:诗歌,小说,散文……对您而言,多种文本之间的相互关联是什么?

熊焱:其实我也没有什么好的写作习惯,就是靠一种写作的自律性。每个人都是有惰性的,必须要学会抵御那些五彩缤纷的诱惑,比如抖音这么火,可我就是没有下载过,如果以后因为工作或者写作需要,那再说吧。游戏我也坚决不玩,控制刷手机的次数,尤其是今天的大数据精准推送的算法,让各种你喜欢的信息总是应接不暇地呈现在你的面前,你若是不控制自己,很快就陷入其中而不能自拔,从而浪费了大量时间。为了克服惰性,就得对自己狠一点,于是我制定了阅读和写作的任务,这就会逼着我始终保持在阅读和写作的思维状态里。此外,古人说“读万卷书,行万里路”,这真的是至理名言。一个人总在习以为常的空间中打转,心里往往会麻木,而异处他乡的风物会为你好奇而期待的神经打开另一扇窗,带给你新的感知和体察,从而激发创作的欲望。还有,一个写作者必须要对你所处的时代、你所经历的生活保持着敏锐的感受力,你要有独立的判断,而不是随波逐流。当你想要发出属于你自己的特立独行的嗓音,你自然就会有话要说,心里就会涌动着绵绵不绝的创作源泉。但无论你多么勤奋,写作都会遭遇着一个又一个的瓶颈的,因为一个人的写作不会是线性进步,在某一段时间内总会有什么困扰着你。而伟大的作家总是在不断地突破瓶颈,当有一天不能再突破之后,也就失去了创新能力。就在接受这个采访的当下,我认为我的写作又抵达了一个瓶颈之处,至于如何去突破,我也不知道,只能靠积累,滴水穿石,日拱一卒,也许在慢慢向前中能够有所收获。

其实我一直都喜欢小说,只是之前对小说我属于玩票性质,缺乏敬畏之心,读了不少,但从未好好研究过。小说那种宏大的表达模式、广阔的话语空间,是诗歌所不及的,这也是我偶尔写写小说的原因之一。目前我还是更爱诗歌一些,用我以前的一句话来说,诗歌是我血液中的盐,而小说暂时只是我餐桌上的盐。不过,我从去年就立过志,以后要认真地对待小说,要花更多精力去写。今后,可能对我来说,诗歌和小说都是并行之路。每一种文体都有其内在的规范和文本的肌理,但它们之间并不存在牢不可破的篱笼和泾渭分明的界线,文体之间的相互借鉴在呈现文本的张力时,也在不断拓宽写作的疆域。但是,每一种文体,必须要恪守最基本的文本规范和内在要素,比如你把一个优秀的小说文本进行分行,难道就会成为一首优秀的叙事长诗吗?显然不是这样。两者的语感、表达方式、文本结构和叙事逻辑,都存在着一定差异的。但是,不同文体间那种内在的精神气韵却是相通的,它们都在挖掘人类心灵深处那些丰饶而深远的精神世界,对大千世界、生命存在投以深深的一瞥。

爱因斯坦的绵祆 评论 熊焱 | 生命有时是恒星,:熊焱:大众认知的孤独,是寂寞、失落和孤单,是茕茕独影、离群索居的状态,是无所事事的无聊、苦闷。但我理解的孤独是超越世俗精神的平庸,这是一条没有终点的精神之途,在这条路上是要反叛、否定世界的腐朽,从而超越大众的庸俗,所以在我这里,孤独不是一种心境,而是一种能力。

爱因斯坦的绵祆 评论 熊焱 | 生命有时是恒星,:熊焱:大众认知的孤独,是寂寞、失落和孤单,是茕茕独影、离群索居的状态,是无所事事的无聊、苦闷。但我理解的孤独是超越世俗精神的平庸,这是一条没有终点的精神之途,在这条路上是要反叛、否定世界的腐朽,从而超越大众的庸俗,所以在我这里,孤独不是一种心境,而是一种能力。

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号