事外有远致

——关于诗的札记

余笑忠

众所周知,汉字的构成主要有三种:第一是象形,描摹的是常见的事物,如日月木水火手口刀等等。但仅有象形是不够的,于是有了会意,在一些象形的文字上,加上一些标志意义的符号。比如说刀口上加上一点,就是“刃”;爪放在树上,就是“采”;牛被关在圈里面,就是“牢”。象形、会意还不够,于是有了形声字,比如说江河松柏等等。(详见葛兆光《什么才是“中国的”文化》)

诗的叙事类似于象形,但是诗不能仅仅满足于叙事,否则它就与散文、小说无异;须知即便散文、小说也不只是满足于叙事,人们对某篇散文、某部小说的褒奖之一往往是说它含有诗意;也就是说,诗如同汉字的构成,除了象形之外,还得有会意、形声。如果诗歌中的叙事仅仅停留于对现象的速记、描摹,是精神上的懒汉,于诗而言是降格。

诗人不是生活的速记员,如同诗歌不是哲学的婢女。这已是老生常谈了。某些事实只是诗歌的萌芽,不能把它看作诗歌的全部,如同不能将素描理解为绘画艺术的全部。

不要让经验蒙蔽了我们的眼睛。诗是创造,创造就不能仅以现成之事为依据。卡内蒂曾批评以布莱希特为代表的那一类诗人,“他们如果没有广泛的现有事物作为依据就无法进行创作”。

日本近代作家夏目漱石认为,西方诗歌的根本在于叙说人事、人世之情,因而无论其诗意多么充沛,也时刻忘不了数点银两,也时刻匍匐于地站不起来。(林少华:《<草枕>,“非人情”与“东洋趣味”、中国趣味》)这是夏目漱石(1866-1916)当时之见,彼时西方现代主义文学尚未兴起。他的“非人情”文学观与后来的庞德、T.S.艾略特等人的诗学观倒是不谋而合。

叙说人事、人世之情,在当下的汉语诗坛可谓大行其道。多少人惯于跟风写作,迎面而来的都像熟人。如果说布莱希特尚且是以“广泛的现有事物作为依据”进行创作,我们的诗人洋洋自得的不过是寄生于非常有限的现有事物。

上世纪末以来,我们对凌空蹈虚式的写作已有足够的警惕;但矫枉过正的结果是,只敢离地三尺以便随时平稳着陆式的写作泛滥成灾。问题不在于日常性是否能入诗,而在于将日常性等同于诗,画地为牢。

诗不能满足于对现实的描述,在纷繁复杂的现实面前,诗人很容易像穿着破棉衣在荆棘丛中行进那般窘迫;诗不能局限于显而易见的情、理,诗不是见闻录,而是对存在的揭示,它需要想象力和洞察力。惟其如此,才能延伸诗的发展可能。

“想象力不是欺骗,而是加温。”彼得·汉德克在一次访谈中引用了一位瑞士作家的名言,他紧接着又补充了一句:为周遭现实诚心升温。周遭事物突然具备象征性,但是隐隐地召唤。

汉德克强调的是,虚构比起见之于电视、报端的已然发生之事更能真实呈现,变得更具深度、更真实。想象力和洞察力在本质上等同于远见。

“神韵可说是‘事外有远致’,不沾滞于物的自由精神(目送归鸿,手挥五弦)。这是一种心灵的美,或哲学的美。这种‘事外有远致’的力量,扩而大之可以使人超然于死生祸福之外,发挥出一种镇定的大无畏的精神来。”(宗白华 | 《世说新语》与晋人之美)

不过,值得注意的是,“神韵”说有排出了世法而单剩诗法之嫌。晨兴理荒秽之后才有悠然见南山。顾随先生曾指出,“神韵”不能排除世法,写世法亦能表现“神韵”,这种“神韵”才是脚踏实地的。

美国诗人杰克·吉尔伯特《魔力》一诗写旧情人,其中有这样一句:“但我不会忘记的/是她两手撕开烤鸡,又/拭去胸前油腻的样子”。看似粗俗,实则妙不可言。

诗需要给人带来惊讶,但不是靠材料的生猛,刺激会令人麻木。

巨石落入水中是一个事件,少年打水漂,瓦片或卵石在水面上跳跃,则有美学意味。不过这也许是一个拙劣的比喻。

诗不可能都达到“明月直入,无心可猜”的境地。诗需要修辞,前提是修辞立其诚。修辞不是美化,不是乔装打扮,不是为某一事物寻求各式变体,在变体上纠缠不休。

诗与音乐的相似性在于作品中有动机、主题和变奏。变奏是主题的开掘和发展,不是无关主题的枝枝蔓蔓,不是忍不住就要卖弄一番的习惯招式。

“此中有真意,欲辨已忘言”,“雨中山果落,灯下草虫鸣”。圣人无意。中国古典诗学的最高境界则是诗无意。无意乃浑茫之境。“日光打在熟睡的男子脸上。/他的梦更加鲜明,/但他并未醒来。”(特朗斯特罗姆:《路上的秘密》)庶几近之。

写一两首好诗容易,写出一首又一首杰作难之又难。

在真正的诗人那里,诗会引领其不断地开拓。开拓始于问题意识,始于以寂寞之心静观,始于“变法”的内在需要,始于感受到某种隐隐的召唤,开拓即无中生有。

“从一到二的写作中我/挣扎太久了,/从零到一的写作还未到来。”(陈先发:《零》)

写有所“发现”的诗已属不易,写有所“发明”的诗则难上加难。诗也在寻找能够胜任这一使命的诗人。

何谓发明?诗与科学无法简单类比。

“诗穷而后工”,这个“穷”不是穷愁潦倒,是条条大道尽在眼前,但是独辟蹊径,宁愿走绝路的那个“穷”。独辟蹊径是对陈词滥调的拒绝,是对既有经验的突破,是赋予语言以勃勃生机,以勘探存在的秘密,正如辛波斯卡写下的诗句:

为了我,这些言辞升起,超越于法则之上,

不求救于现实的例子。

我的信念强烈,盲目,毫无依据。

——辛波斯卡《发现》(胡桑 译)

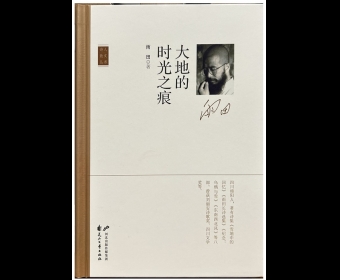

晚期风格或知命之诗

——读余笑忠近作

纪梅

放在十年前,我若读到“写诗以求安静”之类的诗句,应是无感的,可能还略有不屑。当时我年轻气盛,胸中充满义愤,吸引我的是崇高感和悲剧性的风格,比如“光明爱上灯/火星爱上死灰/只有伟大的爱情/才会爱上灾难。”(朵渔《最后的黑暗》)主体与他者的对抗以及其中的力量令我慨叹和激越。而今我愈发关注诗句中零零碎碎的细节,欣赏其中的沉默、静思和智慧。余笑忠的组诗《现在,我写诗以求安静》正是这样的作品。诗人历经时间的磨磋,解决了自身与世界的抵牾,用成熟的心智酿造的诗篇呈现出动人的“晚期风格”,或者用东方化的表达:它们是“知命”之作。

提到“晚期风格”,我们会想到阿多诺和萨义德。这个术语首先被阿多诺在论述贝多芬的晚期作品时提出,之后经萨义德等人的持续论述,已成为重要的批评概念。阿多诺的另一个重要阐释者,德裔美籍心理学家鲁道夫·阿恩海姆,也曾在《论晚期风格》(1986)一文中阐述了艺术家最后的成就:“来自现实世界的事件(其中相互作用的是些各自可辨的力)已经极其彻底地被成熟的心灵所吸收融汇,以致于变成了作为整体存在的特征。”阿恩海姆认为这是晚期所能够获得的独特的成熟:“晚期风格把客观给定的事物融贯于一个完整的世界观之中,那是长期的和深入的思考的结果。”(《艺术心理学新论》,商务印书馆,1996年版,第404页。)

余笑忠这组诗歌所呈现的正是思考的成熟性、完整性,以及氛围和声调的融贯性。这组诗涉及众多主体和事件,但在总体上涵盖了生命的三重阶段:早期、中期和晚期。诗人站在“晚期”,回望自己和他人的早期和中期。

早期是蒙昧、莽撞和顽劣的:“每每急匆匆从它们身边跑过,/少不更事的我,完全不懂得母鸡的焦灼,/那时,我乐见鸡飞狗跳……”(《雍容》)在对峙和侵扰中,自我对母鸡造成怎样的影响和伤害,是一个儿童没有能力思考的。

“早期”既不知生,更不知死,生死于早期而言都是抽象的空话:

一位父亲带他的小儿子在湖边游玩

小孩站在岸墙边,想蹲下去

看看水里有没有游鱼

父亲说,你可小心点,别掉进湖里

他的小儿子头往前够了一下

父亲说,你没学过游泳哦

他的小儿子不为所动

父亲指着岸下说,你看到没有

那里有石头,还有那么粗的树枝

掉下去身上会戳出洞来

他的小儿子这才往后退了一步

小小的年纪,不识水之深浅

生死更是一句空话,是儿童绘本中

圈在一朵朵云里的那些对话

那些他不认识的文字

但他知道疼痛,那用泪滴来表示的

无需任何文字

——《要害所在》

孩童眼中只有游鱼,他对水的无知让自己濒临险境。可以说,真正危险的不是深水,而是早期的年少无知。父亲指明水中的石头和树枝会在掉下去的身上“戳出洞来”,方才引起孩子的警惕。这个孩童代表了我们认知能力的早期:我们只能识别具体的经验,就像疼痛以“泪滴”来表示。

这组诗多次出现水的意象。水也是中国古典诗词和传统思想最常用的意象之一。诗人注意到水的双重特性:除了蕴藏危险,水更多象征着成熟和包容:

从前,我是性急的啤酒泡沫

现在,我是这样的一条河

河床上的乱石多过沙子,河水

宛如从伤痕累累之地夺路而出

——《答问》

在《答问》一诗中,中期与晚期在对比中彼此呈现和加深。从前是风起云涌、乱云泼墨、大开大合,现在是一朵云一滴水皆有来处,存在的感知散漫而有序。

水还能象征着外部的考验和内心的修行:

雨是天意。檐下

密集的雨帘是传统

回来的人,无论光着头

还是撑着伞

都必低头穿行

——《檐下雨》

“檐下密集的雨帘”在日常经验层面构成了通行的障碍,在象征层面则显露着天意:诗人以“无论……还是……都……”的强调句式,表达了对“天意”的礼尚和遵从。这是晚期的智识和心力。

“知命”是中国古典思想最为推崇的智慧:“知常曰明。不知常,妄作凶。”(《道德经》)“常”即道,也就是自然运行之理。虽然年岁增长不必然带来智慧,但知常、知命往往需要年岁的加持,即使聪慧如夫子,也需到生命的晚期才能通达而不逾矩(子曰:“五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”)。1965年出生的余笑忠,已经拥有与年龄相称的识见:

角落里一棵矮树

其貌不扬,已有百岁高龄

“每岁长一寸,不溢分毫

至闰年反缩一寸。天不使高

……故守困厄为当然”

此乃黄杨,清人李渔

授其名为“知命树”

这不过是借自然的属性

安慰我们起伏不定的人生

——《访璜泾旧宅人家》

诗人访某处旧宅,一棵百岁黄杨令他想起清初李渔的感慨:“天不使高,强争无益,故守困厄为当然。”李渔非不知天地之不仁,乃深知“强争无益”耳:“是天地之待黄杨,可谓不仁之至、不义之甚者矣。乃黄杨不憾天地,枝叶较他木加荣,反似德之者,是知命之中又知命焉。”黄杨的“知命”并非颓然自弃,而是“不憾天地”的自知和自全:“困于天而能自全其天,非知命君子能若是哉?”四百年后的诗人见黄杨而思李渔,效仿后者以“木之君子”自况之意了然。

知命者面对衰老和死亡是坦然和豁达的。《干净老头——纪念马克·斯特兰德》开头即道:“人年纪越大,待在盥洗室的时间就越长”,这是对生命现象的观察。细品之,言辞间并无恐惧和苍凉,而是超然和平静,以及倔强的体面和自尊:“盥洗室即浴室。更衣兼祷告”。这是一首纪念诗,诗人对马克·斯特兰德的认同和赞赏溢于言表:“每次上医院,穿戴整整齐齐/(像去教堂,尽管教堂快要破败不堪)/因为难保/不是最后一次”。

《理所当然》也谈到衰老产生的影响。这首短诗三次言及“男人老了”:

男人老了,眉毛会变长

太多迫在眉睫的事

在变长的眉毛那里

拐了个弯

男人老了,视力会变差

太多咄咄逼人的阵仗

在老花眼里

只是风吹芦苇

男人老了,月明星稀

——《理所当然》

在前两处,“男人老了”带来生理的变化:“眉毛会变长”;“视力会变差”。在第三处,也是诗歌末尾,诗人以单句为节,冷峻决然:“男人老了,月明星稀”。“月明星稀”既是客观风景,更构成了生命和感知的隐喻:在生命的晚期,有些东西如月一样明亮,更多的东西如星隐退为深暗的背景。全诗没有对“老”报以遗憾,而且认同和理解——诗题“理所当然”即是说衰老的造访和影响是合理的。诗人对老眼昏花的描述甚至别有意趣:衰老使眉毛变长,也使人沉稳,“迫在眉睫”的紧迫感在晚期不再出现,“太多咄咄逼人的阵仗/在老花眼里/只是风吹芦苇”。晚期让诗人拥有了幽默和诡谲的智慧,融合了自嘲和端庄的奇特声调也为作品打上了迷人的光芒。

身体的衰老、枯萎是我们需要承受的天命。与衰老相比,死亡是晚期遭遇的最终和最严峻的考验。《尼卡诺尔·帕拉的遗愿》饶有兴致地谈论殉葬品,谈论诗人尼卡诺尔·帕拉别出心裁的遗愿:“棺材上覆盖一床小花格被子/好让年轻的母亲认出他/好让自己回到母亲的怀抱”。与“棺材”并置的是散发着儿时气息的“小花格被子”,是记忆中母亲的年轻面庞。诗人用清晰而温情的想象化解了死亡的滞重。《艰难的追忆》涉及父亲的安葬,与纪念遥远的他国诗人不同,这是诗人需要近距离应对的死亡现场:

我和我叔叔天蒙蒙亮就去往山上

已是秋末,我们都加上了外套

那里没有路,打着手电筒

我们穿过荆棘丛生之地,来到

头一天做过标记的地方

被惊动的鸟雀,不像是飞走了

而像是掘地逃生

我们动手砍掉杂草、藤蔓,连带几棵小树

在破土之前,这是

必须由我们来做的

——《艰难的追忆》

诗人首先细述自己和叔叔寻找墓地的过程,这确是一段艰难而漫长的路程,秋末的寒冷加重了行路的艰难。这个地方“头一天做过标记”,就像我们都曾在观念层面了解死亡,然而落实到经验和感受层面,死亡并不容易笑对。亲人的死对我们而言构成了巨大的考验,需要“穿过荆棘丛生之地”,或许才能抵达感受的平静。诗人庆幸会有“一个好天气”冲淡秋末的凝重和肃杀,请来挖坟的人称劳作为“打井”,也启发了诗人从另外的角度看待死亡:

所幸,会是一个好天气

上午,我们请来的人就要在这里

为我的父亲忙乎

他们不称自己的劳作是挖坟

他们的说法是:“打井”

这样一种委婉的措辞,让我努力

把死亡理解为长眠,把长眠

理解为另一种源头……那里

“永远”一词,也变得

风平浪静

——《艰难的追忆》

把死亡理解为长眠,生与死就成为头尾相连的圆环。生会走向死,死也能苏醒为生,死亡就成了“另一种源头”。这种理解方式不仅是对生命时节的顺应,以及对自然运行规律的接纳,更是对“死亡”的创造性注解。死与生被置于一个“永远”的循环。这种的生死观接续着中国传统思想的智慧,不仅生和死,“有”和“无”也处在过渡和转化之中:

电脑尚未打开时,显示屏上

灰尘清晰可见

显示屏一亮,灰尘隐匿

关机,黑屏,那些光鲜的东西

随之消失

灰尘现身。同时映现出

一个模糊的投影,那是你

面对另一个你——

深渊的中心,一个蒙面者

等于所有的无解

——《你看到了什么》

在诗人的视野中,“显示屏”和“灰尘”在有无之间相互转化,就像阴和阳,一则显现,一则隐匿。这是中国古代哲人的思维方式:不是关注个别事物,而是思考构成两极的事物的转化和运行。转化的过程无穷无尽,携带无限能量,也生发复杂混沌的诗意。诗人所言“深渊的中心”也不是现代意义上的黑暗深处,而是《道德经》意义上的深远无限:“渊兮,似万物之宗。”深渊之水不断螺旋、聚涌,生发万物,并周而复始。这个当代诗人,因为放弃了现代主体的主动和能动,而幸免于感染时代的病患。这或许是另一种晚期智慧:诗人将自己作为一个开放的容器放置在天地之间,在各种结构关系中,他与自然、世界、他者彼此交互、感通,被化解和循环。也因此,他总能将观察和识见放置在感性的情境中。他是在生命现象中感受现象的内在关联,他驻留其间,感知、书写和生活。

檐下摆了木桶

雨水留下一小半,跑掉一大半

反过来说也成立,不过

留下的皆是布施

——《檐下雨》

《檐下雨》一诗似顿悟者说。雨水去留随意,而“留下的皆是布施”。知命者若水,放下了对峙的执念,故能化解障碍为生命的款待:“在檐下洗手、洗脚/像自我款待”。他与世界的关系是熨帖而清澈的。那让他低头的,也可作为教化——“檐下雨”能够变幻为“林中雨”,招来“夜鸟”与“梦”。

慈悲、静默、淡然、温厚的气氛和声调笼罩着余笑忠的诗歌,使他的作品抵达了纯粹性和完整性的晚期风格。

原载《草堂》诗刊2021年第12卷

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号