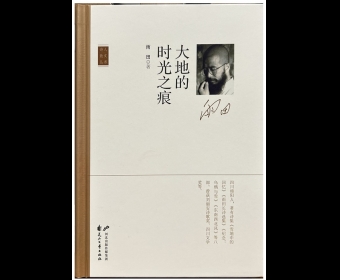

写作是作者自己的事情

李东:您的长诗《三十年河东》曾被列入四川省委宣传部确定的改革开放三十年的重点作品,涉及中国社会的政治、经济、文化、法制、军事、外交以及科学教育等多个方面,业内评价是“以高昂的政治激情和细腻的文学笔触,全景式地讴歌了中国社会改革开放让世界为之惊叹的三十年。”您如何看待这部作品?

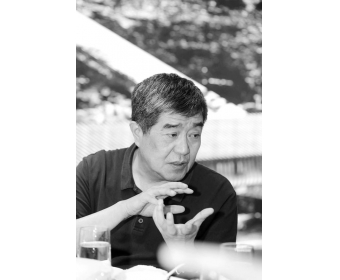

梁平:其实一部作品,列不列为什么重点都不重要,因为写作是自己的事情。《三十年河东》写完之后,出版社和有关部门曾几次要我改名,我都没有同意。因为我只有一个希望,就是我写这这三十年的辉煌、艰辛、甚至苦痛和迷惘,同时需要给我的民族一个心理暗示,这个暗示就是希望我们的民族、国家都应该在体会辉煌之后,随时保持高度的警惕。毁誉只是一瞬间,一个人如此,一个民族如此,一个国家更是如此。有了这样的警惕,我们才能够继续“河东”,才能够在历史的长河中保持这样的姿势,一泻千里。一个题外话,去年的“鲁奖”评奖结束后,有人告诉我这个名字也是这次被拿下的很重要的理由,我听了以后,很开心一笑,笑得很得意,这份得意就因为这个成为了理由。其实大家都很清楚,很长一段时间以来,当代“主旋律诗歌”的创作很大程度在艺术上受到质疑,这不能把责任推给读者和评论家。事实上,这类题材的诗歌创作绝大部分已经弱化、远离了艺术。假,姑且不说,大而无形,空而无象,甚至口号标语似的呐喊从上世纪50年代延续至今,似乎凡触及这样的题材就应该这样去写。这是写作上的误区,这个误区导致了人们对这类题材的书写的成见。但需要注意的是,这绝对是介入中国社会或者见证国家变化的一种方式。优秀的诗人一定要和社会有“瓜葛”,即是要具备理解、分析、把握这个社会的能力。“诗言志,文以载道”,讲的就是精神、品格、担当,为什么现在的诗人少有这种担当?三十年间,我们经历了翻天覆地的变化。文学如果和中国社会三十年改革开放的巨大变化隔离开来,就是文学的悲哀。短诗写作确实无法满足我的抱负,不能表达我对中国社会的期待,可以说是在一种责任感和使命感的驱使下,我创作了《三十年河东》,我试图改变政治抒情诗“集体言说”的方式,并以我自己的最大限度保持了它的艺术品质。除了诗歌,文学的其他门类无法如此全景地展示国家形象。对此,诗人有责无旁贷的责任。我就把这首诗的特点,定位在诗性、史性、知性上。我希望我写的所有的诗歌,与我们的民族社会有关,与五千年文化有关。我希望读者能够在《三十年河东》中重新体味这30年的艰辛、卓绝、温暖和壮丽,使之成为中国改革开放的文学见证!

李东:您的诗人身份被大家熟知,但是作为小说家的一面,可能大家比较陌生。你觉得诗歌创作和小说创作之间有明显的冲突或者矛盾吗?

梁平:我就是一个诗人,写过小说纯属客串。这么些年,我对小说的阅读一直保持很高的兴致,由于个人经历丰富,也许在以后闲下来了,我会认真学习写点小说,因为我的生活经验,有很多是诗歌不能传达的,如果要找一个出口,那就是小说。

李东:在诗歌创作上,很多人对口语诗褒贬不一,有人认为先锋,有人认为探索性强、利于流传,您对口语诗持什么态度和观点?您如何评价一首诗的好与坏?

梁平:一首诗无论怎么写,好与坏是逃不过人的眼睛的。对于口语诗,不一概而论,真正能够写好口语诗是诗人的高难度,高技巧,因为它能够在没有附加词语作为饰物支撑的前提下,在貌似简单的口语里,写出大境界大气象。但是同时,也有相当一批人把口语写成口水了,那不是口语诗的错。伊沙《新诗典》推出了不少很优秀的口语诗就是例证。

诗人的价值就是担当

李东:在5·12大地震之后,您曾在余震中写下了《我们,为汶川罹难的生命默哀》等一系列重要作品,给灾区人民带来了光明和力量,体现出了诗人的价值,您觉得诗人的价值还体现在哪些地方?

梁平:诗人的价值就是担当。简而言之,一个是对社会的担当,诗人不能不与你生活的这个时代发生关系,关于社会,关于生存,关于人性,关于生命的种种思考,无疑需要诗人去担当,而且应该在自己的诗歌里找到这样的担当,二是对汉语担当,诗歌是语言的艺术,是站在汉语最前沿的艺术门类,诗歌的现代与传统,探索与创新,都是以汉语为基本的,诗歌对汉语的捍卫要成为每一个诗人的自觉。说到社会担当,具体到我们面对一个公共事件,一个民族的灾难,任何一个有良知的诗人都会凸显这种担当。5·12大地震,中国诗人和亿万百姓又一次血肉相连、息息相关,面对灾难籍以诗歌爆发的真情实感,为罹难的死者祈祷,为震后的心灵疗伤,为废墟上血与泪的疼痛和悲壮保存了一份特殊的记忆。这个时候,诗歌本身就值得尊重。但是,我们不得不承认,浸泡在血泪之中的诗歌,感受基本一致,表情基本一致,所以汪洋中翻卷的无数浪花,都有相似的规格和相似的造型。这尽管是第一时间诗歌不可避免的现象,但是最终,面对如此巨大的人类性的灾难,作为诗歌的文学贡献,我们更期待的是,从文学意义上的纵深拓展,中国诗歌应该拿出与此相匹配的具有独立艺术品质和个人经验思考的更具有震撼力和生命力作品。汪洋之后,我们应该沉静下来,用我们的诗歌在废墟上分拣出人性的高尚和卑微、精明和愚昧,真正把握大灾难带给我们民族精神的意义和生命的高度。5·12大地震,我身临其境,我的身份决定了我自己该怎么做。从5·12到6·12,整整一个月没日没夜的工作,参与电视台、电台全球直播、全国直播的节目,组织大型诗歌朗诵会,编辑大型诗歌摄影画册,组织诗人深入抗震救灾第一线,一个月体重一下子减了8斤!高洪波主席带队来灾区看见我的时候,非常心疼地说,“看见你脱型到这个程度,就知道了你们的日日夜夜”。那个时候,全国各地诗人有组织的、自发地悄无声息地到灾区,白天参与救援,夜晚在灯下写诗,很多人来了怕耽误我们的工作,都是离开以后才一个信息告知。所以后来当我听说了一个沿海的诗人,道貌岸然,假借抗震救灾的名义,居然在那个时候来成都“泡妞”,真他妈想把他抓来撕成八块!

李东:您认为当下四川诗歌和陕西诗歌,与全国诗歌相比,有什么差异和各自的优势?

梁平:四川、陕西两个省都是中国诗歌的重镇。虽然都是在西部,都有很深厚的文化背景,但是各自的特点还是很明显的。这是一个很大的话题,简单地说,四川诗歌多元格局下对文化经验的梳理与背叛,与陕西诗歌多元格局下对大唐文脉气象的坚守以及对黄土大漠彪悍、粗粝的呈现,都是卓有成效而又自成一格的。

李东:前不久,关于诗歌抄袭事件闹得沸沸扬扬,您怎么看待这个问题?对此,您作为诗歌刊物主编,在编审过程中,具体采取了哪些措施,来抵制这种不良风气?

梁平:抄袭是为人不齿的。我们《星星》在今年第3期的扉页,用了整个黑色的版面,写下一行白字:“我们对抄袭者说:不!”我想这就是我的态度。实事求是地讲,在编辑过程中,能够完全杜绝是很艰难的事情,当然编辑需要广泛阅读,要有判断,但不能做到万无一失。重要的是写作者自身的修为,不要去干这样的蠢事。我们的措施就是,一经发现,自曝家丑,公诸于众。

李东:《延河·绿色文学》是面向青年作者创办的一份纯文学综合刊物,而《星星》诗刊的“大学生夏令营”也是面向年轻诗人举办的活动。在发现和培养文学新人方面,我们“步调一致”。那么,对80后甚至90后诗歌创作现状和队伍,您有什么看法和期望?

梁平:年轻就是资本。《星星》一直关注、扶持和重推青年诗人。80后诗人已经构成一个庞大的阵容,成绩斐然。90后有一些也就开始崭露头角,势头很好。这是中国诗歌一个很好的生态。但是现在,出现一个非常不好的现象,只要是年轻的诗人,稍微有点成绩或者得到了哪里的关注与扶持,就会遭来很多非议,这是一种很阴暗的心理,不可取,而且应该起来共同抵制这样的怪象。我为那些遭到非议的同行表示严重鸣不平。人都年轻过,也都是要老的,年轻人受到关注,有了成绩应该高兴。我想说的是,对于年轻的诗人一直是《星星》关注的重点,我们将一如既往。

采访手记

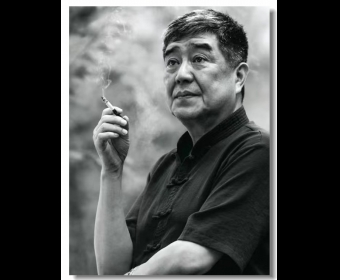

与梁老师的对话非常愉快,不管邮件还是电话,他都不折不扣,非常耐心并且认真对待。他对待访谈的态度让我感动,对写作、对编刊、对生活态度同样让我感动。但确切的说,是他对诗歌的态度让我感动!

记得第一次通完电话,当晚我发出访谈提纲并说明需要尽快完成,梁老师手机回复:尽量。我的心开始为之忐忑。没想到第二天上班一打开邮件就看到了深夜的回复,及时而精彩的回答出乎我的意料。通过几次邮件来往和电话沟通,终于在笔墨间呈现出了一个我们希望看到的诗人主编风采。

忽然又回想起6月份的“人文神木·陕西诗会”,在某一天采风活动结束后返回宾馆的大巴车上,诗人们尽情狂欢,纷纷用各地的方言演绎着歌曲。梁老师不时露出会心的笑容,但我清晰地记得他没有表演,他说等他回去好好准备一下,下次大家到四川了他一定好好唱。当然,估计梁老师这次是把大家“骗了”,可我宁愿相信,并热切期待着梁老师的那首歌,那首与诗歌、与《星星》诗刊有关或无关的歌……

(本文作者:李东,诗人,西部青年网主编,《延河·绿色文学》编辑。)

川公网安备 51041102000034号

川公网安备 51041102000034号